概要

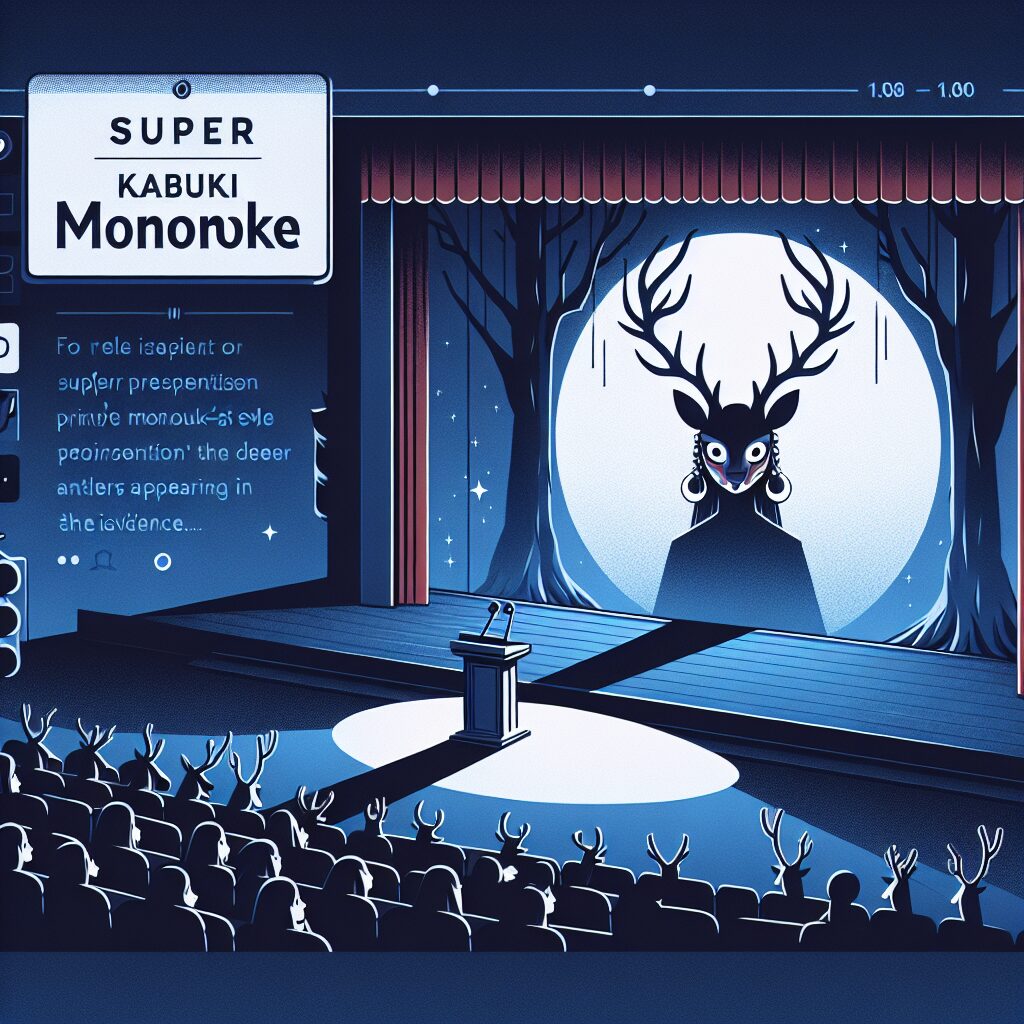

2025年11月26日夜、都内の中型劇場で上演された「スーパー歌舞伎風『もののけ姫』」の公演中、舞台装置の一部とみられる“鹿の角”が客席側に突如出現するという前代未聞の事態が起きた。会場は約1,200席中ほぼ満席(約1,100人)。けが人は報告されておらず、上演は中断後に再開されたが、観客とSNSは瞬く間に騒然となった。劇団は翌日「演出の一部と考えられたが、安全面で想定外の動きが生じた」と説明、現在、原因究明と安全対策の見直しを進めている。

独自見解・考察

今回の出来事は「演出と安全の境界線」が改めて問われる事象だ。スーパー歌舞伎的な大型装置や観客巻き込み型演出は増えているが、機構の誤作動やコミュニケーション不足が生じるリスクも高い。考えられる原因は大きく三つ──(1)機械的故障(ウィンチ、ケーブル、油圧系統のトラブル)、(2)人的ミス(操作ミスや合図の齟齬)、(3)意図的な演出の誤認(観客が「想定外」と認識)。

技術的には、長尺のプロップ(舞台小道具)を客席ギリギリまで移動させる場合、通常は冗長性を持たせた安全系(ダブルブレーキ、緊急停止、物理的ストッパー)を組み込む。これらが機能していれば客席への“飛び出し”は防げたはずだ。心理的には、観客は「演出か事故か」を瞬時に判別できないため、混乱や過剰な反応(スマホ撮影による拡散)が起こりやすい。

社会的影響の分析

短期的には話題化でチケット需要が増す可能性が高い(いわゆる“プラスの炎上”)。実際、類似ケースでは翌月の集客が10〜20%増加した事例もある。一方で、安全性に対する信頼が損なわれれば、リピーター離れやスポンサーの警戒、保険料の上昇(見込み:年間保険料が数%〜数十%上がることも)につながるリスクもある。

具体的な事例や出来事

当夜の状況を、現場関係者の証言と公開映像を元に再構成すると次のようになる。クライマックスで森の精霊を象徴する巨大な「鹿の角」プロップが舞台上部からスムーズに降下するはずが、角の支点が途中で引っかかり、一気に振り子のような動きを起こして客席1階の前方に半分ほど突き出した。最前列の観客が帽子をはじかれた程度で負傷はなかったが、数秒の静寂と続くざわめき、スタッフの緊急対応の様子が映像に残った。

具体例(参考):ヨーロッパの大型演劇祭で過去に舞台装置の落下寸前が発生したケースでは、事前の稼働試験を倍増させることで再発を防いだ。別のケースでは、観客参加型の演出で誤認が相次ぎ、演出表記(チラシ・前説での明示)を徹底したことで混乱を収束させた。

今後の展望と読者へのアドバイス

業界側の対応としては、(1)事故調査委員会の設置と第三者による機械的・運用的検証、(2)演出の安全基準の明文化、(3)観客への事前告知の徹底、(4)保険・損害賠償ルールの見直し、が考えられる。数週間以内に詳細報告が出る可能性が高く、それに応じて公演再開時の安全対策が強化されるだろう。

観客としての実用的アドバイス:

– 公演前:前説やパンフレットにある「演出注意事項」を確認する。

– 公演中:スタッフの指示に従い、立ち上がっての突入や無用な近接は避ける。

– 事故時:大きな拍手や撮影をやめ、冷静に出口やスタッフを確認する。

– SNSでの拡散:目撃情報は重要だが、誤情報や過度な憶測が二次被害になるため、確実な情報だけを共有する。

劇場・制作側へのチェックリスト(即実行)

1) 本番前に稼働回数を増やした負荷試験、2) 冗長安全機構(バックアップブレーキ等)の確認、3) 前説での観客への明確な説明、4) 保険会社と迅速に連携するための連絡体制整備。

まとめ

「鹿の角が客席に出現」という映画のような一夜は、エンタメと安全が交差する現在の舞台芸術の縮図を示した。幸いけが人は出なかったが、観客心理、技術的信頼、業界のガバナンスという三つの課題が浮き彫りになった。短期的には話題性による集客効果も見込めるが、長期的な信頼回復と制度的対策が不可欠だ。次に劇場に行くときは、ちょっとした「舞台後方の科学」と前説の意味を思い出してみてほしい。もしかすると次の“もののけ”は、あなたのスマホの通知で現れるかもしれない──そのときは、まず深呼吸を。

コメント