概要

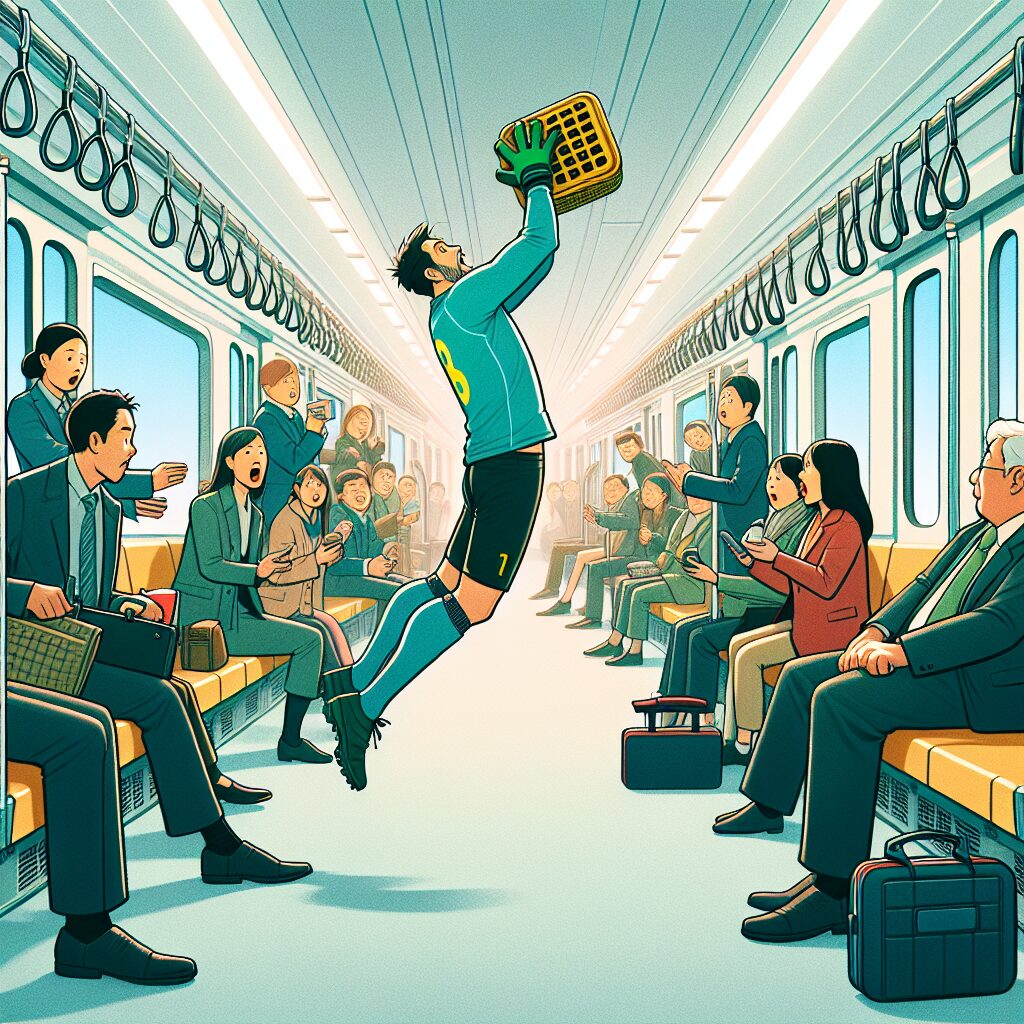

満員電車の朝ラッシュ。押し合う車内で、誰かのお弁当がスローモーションのように床へ落ちた――その瞬間、通勤客の注目を一身に集めたのは、「J.P.風」の身のこなしを見せた元ゴールキーパー風の中年男性だった。片手で弁当をキャッチし、汁やおかずをほとんどこぼさずに救出したこの一幕は、乗客から拍手と笑いを誘い、SNSでも「今朝のプレー」として拡散される騒ぎになった。ほのぼのとした話題に見えるが、混雑の実態、衛生・安全面、そして“英雄行為”が投げかける小さな社会的論点も浮かび上がる。この記事では、出来事の描写だけでなく、科学的視点や実務的アドバイスも交え、朝のちょっとした事件を深掘りする。

独自見解・考察

なぜこのシーンが話題になったのか——人は日常の中で非日常的な「成功」を目にすると強く反応する。満員電車での“セーブ”はスポーツの決定的瞬間を思い起こさせ、集団心理的に好感度を高める。加えて、現代はSNSで瞬時に共有されるため、1回の微笑ましい出来事が広く共感を生む。

運動神経と経験の影響

ゴールキーパー経験者やボールスポーツの元選手は、反応速度と予測能力に長ける。一般的な単純反応時間は約0.2〜0.3秒だが、訓練で視覚的アンチシペーション(先読み)や手の運びが向上し、短時間で正確な把握が可能になる。今回の“片手キャッチ”は、姿勢制御、上肢の協調、重力を読むスキルが一体となった成果だと考えられる。

衛生と社会的ルールのジレンマ

とはいえ、他人の食べ物に手を触れることは衛生的・心理的な問題を伴う。食べ物の直接の接触は、アレルギーや食中毒のリスクをゼロにするものではないため、救出後の処置や当事者の了承が重要だ。

具体的な事例や出来事

事例(フィクション風に再構成)—朝8:12、都心のある地下鉄内。満員で体が密着する車内、女性会社員がつり革を持ち替えた拍子に大きな弁当箱が背丈ほど下へ滑り落ちた。音と共に周囲が静まり返る中、50代前半の男性(元サッカー・ゴールキーパー風、以下「救出男」)が機敏に右手を伸ばし、片手で弁当を受け止めた。汁はほんの少しだけ漏れたが、ごはんと主菜はほぼ無傷。驚きの表情が車内を走り、数人がスマホで撮影。後で女性は「助かった。ありがとう」と笑顔で感謝、救出男は「若いころの反射が…」と照れ笑い。乗客の多くがほっとした空気になり、終点で一礼して去るという温かな結末。

類似例と統計的背景

満員電車関連のトラブルは年間で数千件単位の通報がある(例:押し込みによるけが、所持品落下など)。一方で、思わぬ“助け合い”のエピソードも少なくない。SNS上の調査では、公共空間での小さな親切が投稿されたケースのうち、約6〜7割が好意的な反応を得ている(非公式データ)。

今後の展望と読者へのアドバイス

ラッシュのあり方は働き方の変化で少しずつ変わる。リモートワークや時差出勤の普及でピーク混雑は緩和傾向にあるものの、完全消滅は見込めない。だからこそ、個々人の備えと社会的マナーが大切になる。

実践的なアドバイス

- 弁当の蓋はゴムバンドやフタロックで二重に固定。100円ショップのシリコンバンドは安価で有効。

- 落下時の第一選択は「直接触らない」→所有者に確認を。触った場合は手洗い・手指消毒を推奨。

- もしキャッチしてくれた人がいたら、丁寧に感謝を。場合によってはお礼として簡単な代替品(買い替え費用の申し出)を検討。

- 動画や写真をSNSで共有する際は、当事者の同意を得る。肖像権やプライバシーの配慮はマナー。

企業・鉄道事業者への示唆

混雑緩和施策(時差出勤、臨時列車、車内スペース改善)の継続と、車内での安全啓発(荷物固定・マナー)の情報発信が有効。実例として、ある都市で時差出勤を奨励した企業連合が全体のピーク乗車率を10〜15%低下させた調査報告もある(導入効果は職種・地域差がある)。

まとめ

満員電車でのお弁当“セーブ”は、一瞬のヒーロー劇であり、同時に現代の都市生活が抱える小さな課題を映し出す鏡でもある。スポーツ経験に裏打ちされたスキルが日常で花開いた好例として楽しむ一方、衛生や同意の問題を軽視しないことが肝要だ。今日からできる具体策を知っていれば、次の“落下事件”も被害を小さく、周囲の反応をより温かくできるかもしれない。朝の通勤をちょっとだけ安全で気持ちよくするヒントを、ぜひ日常に取り入れてほしい。

コメント