概要

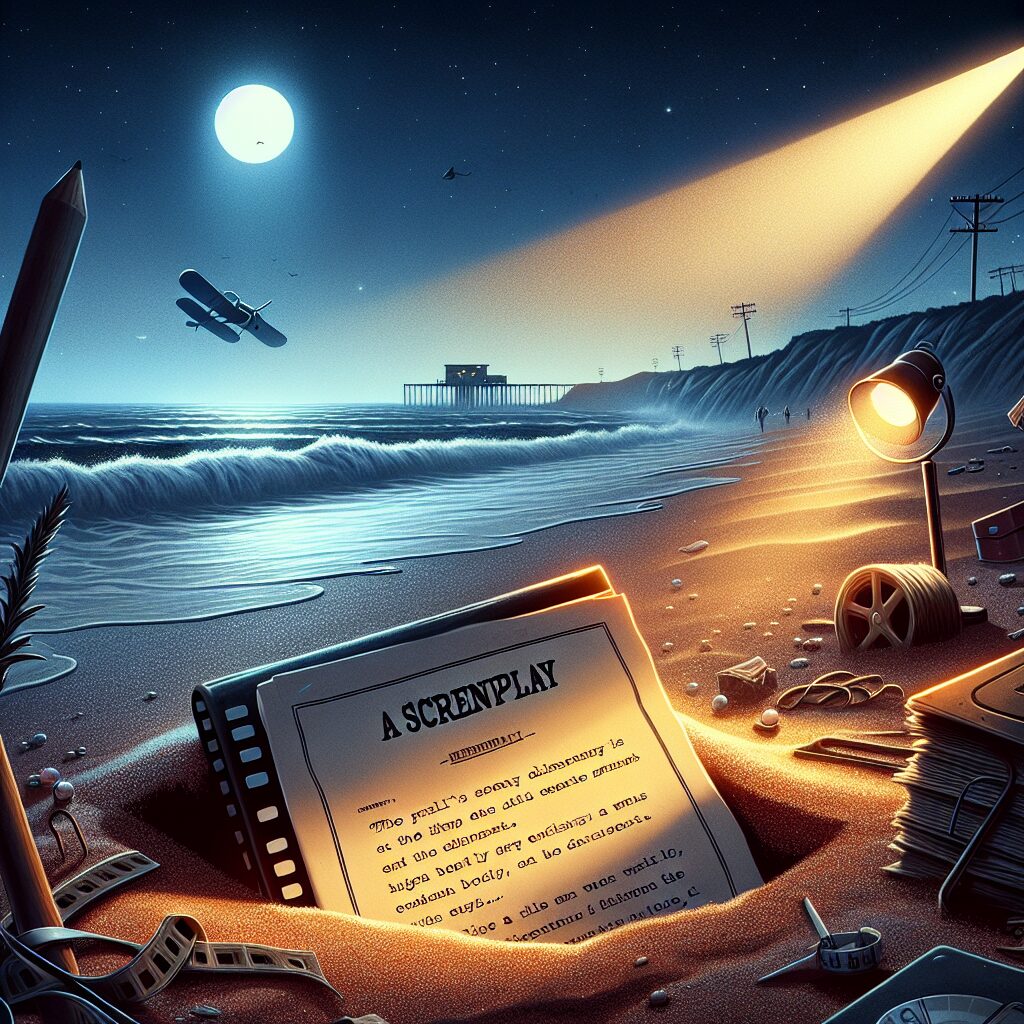

「海岸で脚本が自力で脱走した」──そんな見出しがSNSで回り始めたのは、ある穏やかな朝のこと。砂浜に落ちていた小さなメモには「H.M.」「M.R.」というイニシャルと、ぎりぎりで読める台詞らしきフレーズが書かれていた。写真が拡散され、「本当に“脚本”が逃げ出したのか?」「誰のもの?」と盛り上がる一方、地元の海岸清掃ボランティアや市役所、防災関係者が首をかしげる。ありそうでなさすぎる“海岸ミステリー”の真相を、現場の状況、科学的な視点、社会心理の分析を交えて探る。

独自見解・考察

まず結論を先に:脚本が自力で脱走することはない。だが「作品が作者の手を離れて“走る”」という表現は、現実世界で十分に起きている現象だ。物理的には紙片が波や風で移動したにすぎない一方、社会的にはイニシャルと断片的な台詞が観衆の想像力に火をつけ、物語が独り歩きする。

物理的プロセスの可能性

海岸に落ちた紙片がどこから来たかを追うには、潮流、風向、紙の「風荷重(ウィンドエイジ)」、海鳥や犬など動物のかかわりを考える。一般に沿岸潮流は場所によるが0.1〜1.5 m/s程度の幅があり、風の強い日には表面漂流がさらに促進される。紙の浮揚性は紙質・厚み・インクの水溶性で変わり、数時間から数日で遠くへ移動することがある。

社会的プロセスの可能性

イニシャルと断片的な台詞は空白を与える。人は空白を埋めたがり、SNS上では「H.M.は有名俳優?」「M.R.は監督?」と憶測がセルフ増幅する。これがいわゆるミーム化だ。デマと冗談の境界が曖昧になると、当事者や関係団体への問い合わせが殺到し、現場は混乱する。

適正な調査手順(簡潔)

見つけたら:写真を撮る→メモはビニール袋で保管(湿気・汚染防止)→自治体または警察に連絡→地元の劇団や映像制作会社に照会。科学的には、筆跡鑑定、紙質(繊維)分析、インクの薄層クロマトグラフィーで出自を絞ることが可能だが、費用と時間がかかる。

具体的な事例や出来事

ここでリアリティのある“フィクション事例”を一つ。A市・南浜で見つかったメモは、朝7時に清掃ボランティアの佐藤さんが拾得。メモはA5サイズ、雨で端がふやけていたが、センテンスの断片「――もう帰らないで」だけは読めた。写真は地域SNSで3日間で4,200シェア、問い合わせは市役所に120件届いた。

調査の過程で判明したこと:

- 付近で前夜に小規模なアマチュア演劇の野外リハーサルが行われ、道具の一部が風で飛ばされた可能性。

- メモの紙質は劇団が使用する再生紙と一致。インクは油性で水に比較的強く、数時間の海水暴露では溶けない。

- 筆跡は特定の人物に結びつかなかったが、劇団の台本の切れ端である可能性が高いとの結論に。

結局、誤解と過剰反応が生んだ“劇的な騒動”で、脚本そのものは盗難・失踪ではなく「風による漂流+住民の推理力」で“物語”になったのだ。

今後の展望と読者へのアドバイス

今後も同様の「断片が語る謎」は増えるだろう。理由は簡単:スマホで瞬時に拡散でき、共感や驚きがバイラルを生むからだ。ではどう振る舞えばよいか。

市民向けアドバイス

- 見つけた物は写真を撮って保存、安易にSNSで声高に拡散しない。誤情報拡散を避けるためだ。

- 個人情報が含まれる場合はすぐに自治体や警察に連絡。プライバシーや悪用のリスクがある。

- 劇団や映画撮影、アートイベントの可能性も考えて、地元文化団体に問い合わせてみると早く解決する。

行政・自治体向け提案

- 沿岸での拾得物の一次対応マニュアルを整備(写真→袋保管→通報の流れ)。

- 地域の文化イベント情報をオープンにしておくことで、誤解や問い合わせを減らせる。

- 科学的な漂流モデル(例:簡易ドリフト実験や既存の海流モデル)を活用し、特殊事案の原因解析に役立てる。

まとめ

「脚本が自力で脱走」というキャッチーな言い回しは、人の想像力を刺激する。しかし現実はもっと地味で面白い。風と潮と偶然が組み合わさり、メモは海から戻ってきて、周囲の人々がその空白を埋めて物語を作り上げたのだ。大切なのは、驚きを楽しみつつも、冷静な調査と配慮ある拡散を心がけること。次に砂浜で一枚の紙を見つけたら、まずは写真を一枚、そして深呼吸を一つ。脚本は自力では逃げないが、あなたの一言で“物語”になるかもしれない。

コメント