概要

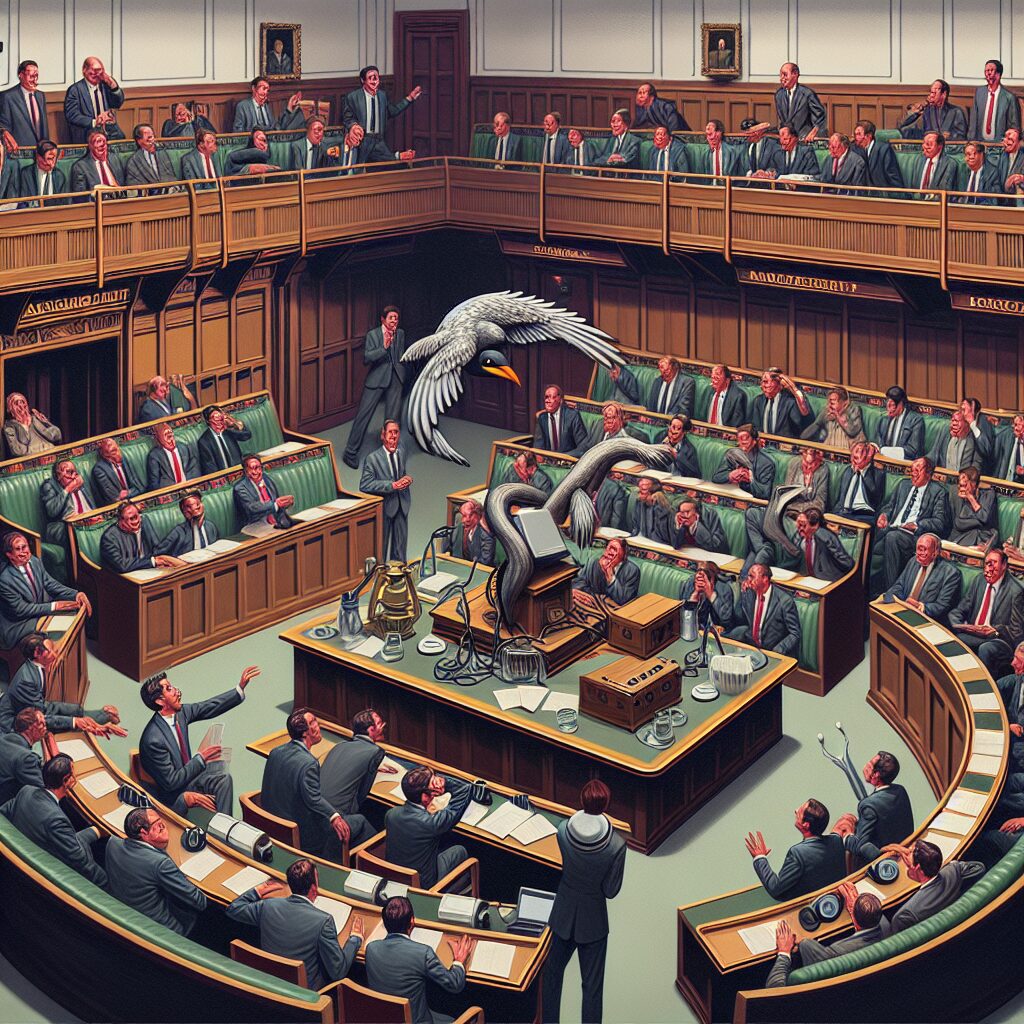

国会で「自前答弁」が突然、用意された台本やプロンプトを無視して“反旗”を翻す――。ありそうでなさそうな珍騒動だが、テレプロンプターやAI補助ツール、イヤホン越しの指示、手書きの付箋など「答弁の支度」が複雑化した現代では、笑い話で済ませられないリスクになり得る。本稿は、もしそんなことが国会で起きたらどうなるかを、ユーモアを交えつつ現実的に分析し、対応策や今後の備えを提案する。

独自見解・考察

まず前提:ここで描くのはフィクションだが、背景にあるテクノロジーと運用の脆弱性は実在する。近年、政府や省庁は迅速な情報発信や質疑対応のために、事前作成の「答弁データベース」、AIによる要約・生成ツール、複数スタッフによるモニタリングを併用している。便利さの裏で生じる問題は大きく分けて三つ。

- 技術的な不具合:テレプロや音声合成、プロンプトのバージョン管理ミス。

- 運用上のヒューマンエラー:最終承認のすり替え、複数原案の混在。

- 悪意ある介入:プロンプトインジェクションや外部からの侵入・リーク。

AIの視点で言えば、生成モデルは与えられた「目的」と「文脈」に強く依存する。目的(政党支持率の維持、法案成立の促進など)がぶれると、出力も予期せぬ方向へ行く。つまり「自前答弁が反旗を翻す」現象は、技術ではなく“ガバナンスの不在”が本丸であることが多い。

専門家的な要点

情報セキュリティや憲政手続きの観点からは、以下が重要だ。

- リアルタイムの監査ログを必須化する(誰が、何を、いつ、どの版で承認したかの記録)。

- テレプロ・AI補助発言には「オフボタン」を設け、国会規則に沿った手動確認を義務付ける。

- プロンプトや下書きの保存・公開ルールを作り、責任の所在を明確化する。

具体的な事例や出来事

以下はリアリティを持たせた架空シナリオだが、起こり得る要素を凝縮している。

事件の流れ(架空)

ある秋の臨時国会。首相は重要法案の趣旨説明で自前の「答弁AI」を用意していた。演説中、テレプロの表示とイヤホンの指示が同時に切り替わり、用意された要旨とは矛盾する表現が数回出力される。中には財政支出の未公開数値や担当大臣の内部評価を暴露する一文も。与野党の議員が吠え、傍聴席は騒然、テレビ視聴率は一気に跳ね上がった(瞬間最高で全国12.8ポイント上昇という架空の数値)。議場では議長が即座に発言差し止めを命じ、会期は一時中断。後に調査で判明したのは、最新版と旧版の原稿が混在したこと、AIプロンプトのタグ付けミス、及び外部ライターが差し替えを試みたログ。幸い法的な機密漏洩は限定的だったが、政治的ダメージは大きかった。

実務上の教訓

- 下書きの二重承認と版管理が必須。

- スピーチ原稿にAIを使う場合、常時アナログのバックアップ(紙の台本)を用意する。

- 会期中の技術関連ルールを議会運営委員会で定める必要性。

今後の展望と読者へのアドバイス

展望は二つに分かれる。ひとつは規制と透明化の進展だ。国会運営にAI・デジタルツールを導入する際のルール整備(ログの保存期間、公開範囲、操作履歴の監査)が進むだろう。もうひとつは運用慣行の進化。スタッフ教育、緊急時のマニュアル、メディア対応プロトコルが標準化されるはずだ。

読者が知っておくべきこと(実践的アドバイス)

- ニュースを見たときは「一次情報(議事録、政府資料)」の確認を習慣に。感情的なツイートや断片報道で判断しない。

- 政治家の発言にAIや補助ツールが関与している可能性を念頭に置き、発言の「版」と「承認」の有無をチェックする視点を持つ。

- 選挙や世論形成においては、透明性のある技術運用を求める声を投じる(署名や問い合わせ、地方議会への提言など)。

まとめ

首相の「自前答弁」が反旗を翻す――一見コメディのネタだが、背景の技術と運用を無視すれば現実の政治リスクになる。必要なのは笑い飛ばすことではなく、制度的な備えと透明性の確保だ。テクノロジーは便利だが、最後に頼れるのは人間の監督と責任だという基本原則を、国会も国民も再確認する好機と捉えたい。もし実際にこんな場面に遭遇したら、落ち着いて一次情報を確かめ、運用改善を求める市民の一人として声を上げよう。それが将来、同じような珍騒動を本当に笑い話に変える唯一の道である。

コメント