概要

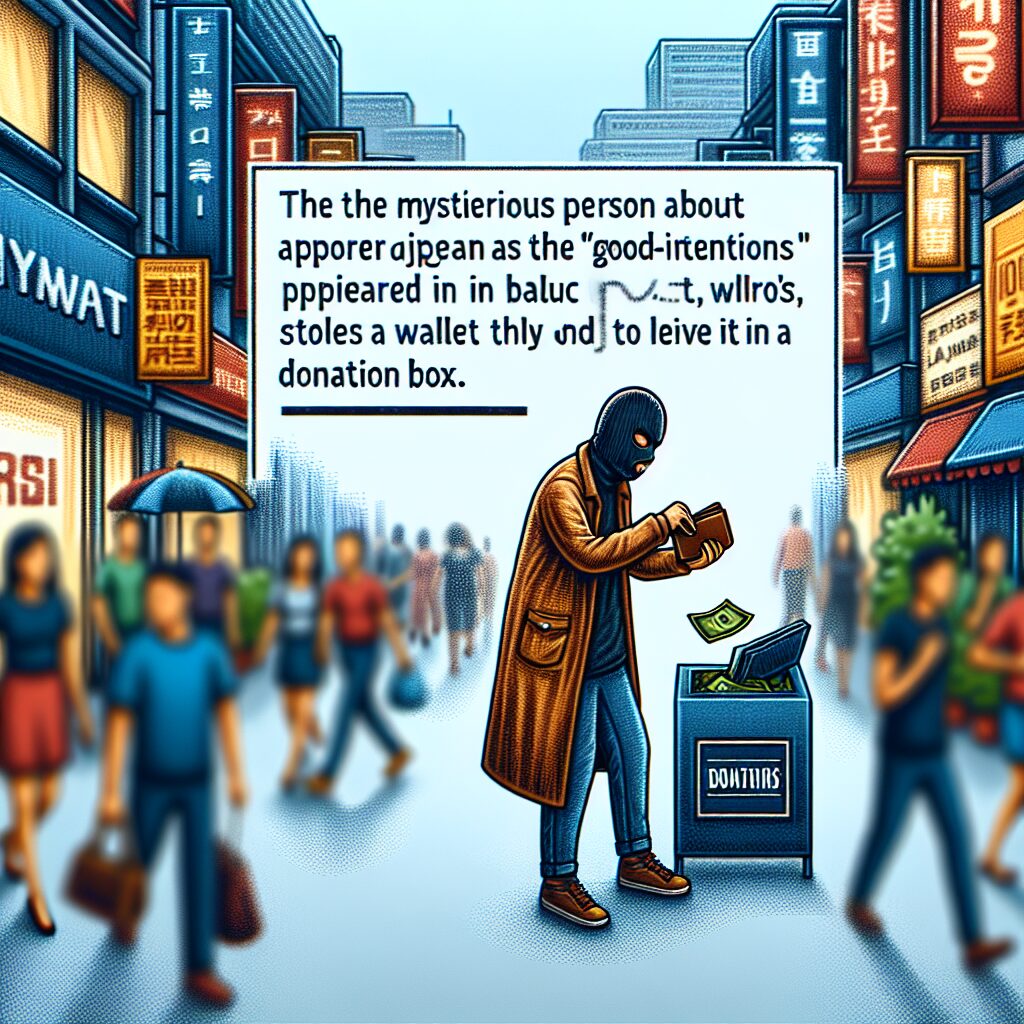

商店街の朝。にぎやかな通りで、財布がすられた——と思いきや、数分後、その財布が近くの募金箱にそっと入れられていた。犯行直後に“被害品を寄付”して去った人物、通称「K・T」。目撃者は困惑し、店主たちは怒りと戸惑いを交互に感じ、SNSは瞬く間に「善意の強盗」という見出しで沸騰した。本稿は、端的に奇妙であり得そうで、しかし現実味のある事件像を整理し、その背景と今後の注意点まで掘り下げる試みである。

独自見解・考察

一言で言えば「動機の不一致」がこの事件の核だ。通常、窃盗は金銭目的で行われるが、K・Tは盗んだ金を寄付することで別の価値(自己満足、注目、抗議、償い)を得ようとした可能性が高い。行為自体は法的には窃盗であり、寄付は犯罪を消すものではない。だが社会的反応は二分化する。被害者は被害回復を求めるが、通行人やネットユーザーの一部は「結果的に社会貢献では?」と擁護する向きも出る。こうした二極化は、行動の倫理と法の厳格さが食い違う典型例だ。

動機別の仮説

- パフォーマンス型:注目を集めるための行為。SNS時代に自己表現を求める若者の派生。

- 救済感情型:金銭的手段で「善行」を行うことで罪悪感を相殺しようとする心理。

- 抗議・風刺型:消費社会や格差に対するパフォーマンス抗議(例えば商店街の高齢化や福祉の不足を訴える行為)。

- 病的衝動型:クレプトマニア(窃盗衝動)に伴い、罪を和らげる目的で寄付する希有なケース。

具体的な事例や出来事

事例(フィクションだがリアリティを保つ)— 11月初旬、地方都市A市の中心商店街で立て続けに3件発生。被害は主に買い物客のハンドバッグや背広の内ポケットからの現金抜き取り。合計で約6万円が被害にあった。共通点は犯行直後に付近の小さな「地域支援」の募金箱に現金の一部あるいは全額が入れられていたこと。監視カメラには中肉中背の中年男性(通称K・T)が映り、帽子とマフラーで顔を隠しつつも落ち着いて寄付する様子が確認された。

店主Bさんの証言:「財布を取られたと分かった時は頭が真っ白。けれどその30分後に同じ通りで財布が募金箱に入れられているのを見て、複雑な気持ちだった。警察には通報しました」。警察は窃盗として捜査を進めつつも、募金先への事情聴取や、被害回復の可能性も視野に入れている。

同様のケースは海外でも報告がある。英米のメディアで「Robin Hood robber(ロビンフッド型窃盗)」という語が使われた例があり、学術的には「道徳的合理化」で説明されることが多い。つまり、不正な手段を“より大きな善”のためだと自己正当化する心理だ。

今後の展望と読者へのアドバイス

まず法的展望:寄付は被害回復の一手段にはなり得るが、犯罪事実そのものを消すものではない。捜査当局は犯行の有無と被害者との関係を重視するため、K・Tが特定され逮捕されれば、実刑リスクや示談による情状酌量が争点となるだろう。

波及リスク:こうした「善意の強盗」が模倣されれば治安上の新たな課題になる。店主・自治体は募金箱の管理強化(透明な回収、監視カメラの設置、回収時刻の明示)や、商店街の防犯対策を速やかに検討する必要がある。

読者への実務的アドバイス

- 財布の管理:外出時はファスナー付きバッグや前ポケットを推奨。現金は分散して保管。

- 被害にあったら:すぐに最寄り交番へ届け出。クレジットカードやキャッシュカードの停止は即時に。

- 目撃したら:安全を確保した上で映像や写真、時間や場所の記録を残し、警察に提供を。

- 募金箱を運営する団体へ:監視・回収の透明性を高め、正会計の記録を外部に示すことで誤解を減らす。

まとめ

「盗んで寄付する」行為はストーリーとしてはセンセーショナルで人の関心を惹く。だが本質はシンプルだ――窃盗は窃盗であり、善意の上書きで法と倫理が消滅するわけではない。本件は、個人の奇行が地域社会の信頼を揺るがし、警察・自治体・市民が共同で対応を迫られる典型例となった。ユーモアを交えれば、K・Tは“間違ったロビンフッド”だが、笑って済ませられる話ではない。被害者の救済と再発防止、そして「善意」の本質をどう守るか——これが商店街に残された課題である。

コメント