概要

2025年11月10日、郊外の小さな町で「交番に“推し”のぬいぐるみが置き去りにされ、そばに『好きです、許して』と書かれたメモがあった」として、町内とSNSが一時騒然となった。被害や事故ではないものの、住民からは「可愛い」「怖い」「ロマンチック」と感想は真っ二つ。交番は拾得物として保管し、簡易的な身元確認の広報を行ったが、物語性のある出来事として地域内外で話題になっている。

独自見解・考察

この出来事が注目を集めた理由は三つある。第一に「推し文化」の一般化だ。SNSとグッズ消費が日常化した今、個人的な“愛情表現”が公共空間に流れ込みやすくなっている。第二に「匿名での告白」という演出が物語性を生む。手紙とぬいぐるみというアナログな仕掛けは、デジタル疲れの時代に逆に目を引く。第三に「公共と私情の境界」が揺らいでいる点だ。交番という公的空間に置かれたことで、ただの私物が地域コミュニティ全体の話題になった。

心理学的には、こうした行為は「関係修復の代替表現」である可能性が高い。直接の対話が難しい相手に対し、第三者的な空間(交番)を選ぶことで「安全にメッセージを伝えたい」という意図が透ける。犯罪性があるとは限らないが、受け手や周囲に不安を与える可能性もある。社会学的には、地域の情報回路(噂・SNS・地元紙)が短期間で熱を帯びる典型例だ。

法律・行政面からのポイント

日本の警察では、遺失物・拾得物は届出を受理し一定期間保管するのが一般的なルール(地域差あり)。所有者不明の場合の公表方法や保管期間、返還手続きは各自治体の交番・警察署が定める。今回のケースも同様に「拾得物届出」として扱われ、個人情報保護の観点からメモの内容公開は限定的に行われた。

具体的な事例や出来事

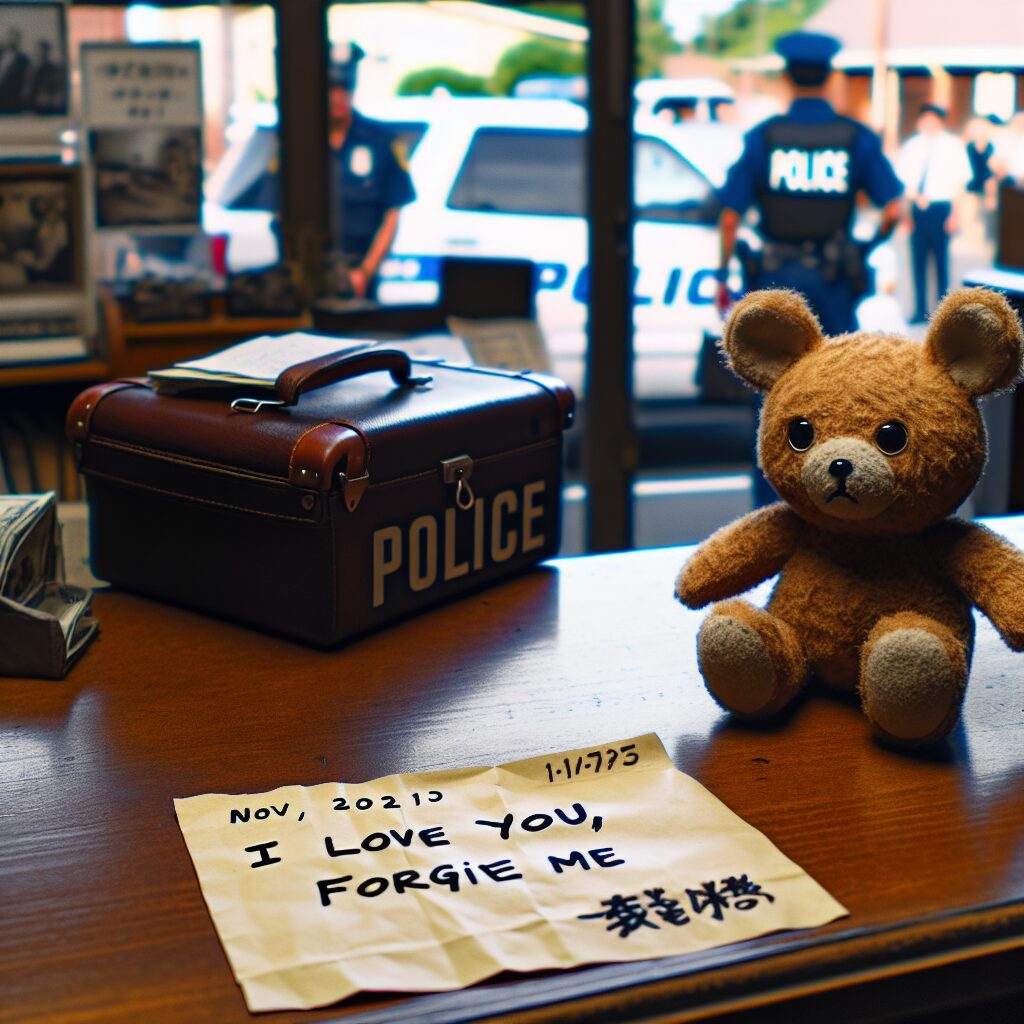

現場は人口約3万人のA町中心部にある交番。11月9日午後8時、交番勤務の巡査が出勤前に見つけたビニール袋の中に、縫い目から少し汚れたSサイズのキャラクターぬいぐるみ(身長約30cm)と、A4二つ折りのメモが入っていた。メモには鉛筆で「好きです、許して」とだけ記され、署名や連絡先はなかった。交番は近隣巡回カメラを確認し、遺失物届を作成、町内放送と微量の画像(ぬいぐるみの特徴のみ)を交えて「心当たりのある方は本署まで」と公表した。

SNSではハッシュタグ「#推しを置いていった人へ」「#交番ぬいぐるみ」が拡散され、24時間で投稿数は数千件に。地元カフェでは「推しぬい会」が即席で開かれ、同じキャラクターグッズを持ち寄る人も現れた。一方、匿名の相談窓口には「交番に来るのは気まずい」「これはストーカーじゃないか」と不安を訴える相談が数件寄せられ、交番は「拾得物対応」と「相談窓口案内」を同時に行う羽目になった。

似たような事例:都内別例では、2023年にコンサート会場近くの交番にライブTシャツが置かれ、そこに「もう会えないなら返して」と書かれていたケースがあり、最終的に当事者同士がSNS経由で和解に至った例がある(当該事例は匿名化された情報ベース)。

今後の展望と読者へのアドバイス

短期的には地域の“話題消費”で終わる可能性が高いが、長期的にはいくつかの教訓が残る。

- 交番や公共スペースに私的メッセージを残す行為は、意図せずトラブルや誤解を生み得る。感情表現はなるべく直接か、第三者立会いの場で行うことを推奨する。

- 地域コミュニティはこうした出来事をきっかけに、孤立の防止や相談窓口の周知に動くべきだ。実際、今回の交番は近隣の保健所・相談窓口の連絡先を掲示することで、単なる拾得物対応から「支援への橋渡し」へと役割を拡張した。

- 見つけた側の対応:ぬいぐるみ等の拾得物を見つけたら、まずは安全に保管し、最寄りの交番か警察署に届け出を。写真をSNSに上げる場合は、個人情報や本当に特定可能な要素(周囲の住所表示など)を消して投稿する。

- 当事者・受け手側の対応:不安を感じたら一人で対処せず、第三者(友人、家族、地域支援団体)や相談窓口に相談すること。匿名の相談は各自治体で受け付けている例が多い。

また、地域の安全と文化を両立させるためには「公共の場での表現ルール」を住民レベルで話し合うことが有益だ。町内会や学校、カフェなどで「表現と配慮」をテーマにしたワークショップを開くと、ユーモアを交えつつルール感を共有できる。

まとめ

交番に置かれた“推し”のぬいぐるみと「好きです、許して」のメモは、一見くだらないニュースのようで、実は現代のコミュニケーションと公共性の交差点を示す小さな事件だった。感情表現の多様化、SNSでの拡散、警察の標準的対応、それに伴う地域のケアの必要性——この一件は、それらを短時間で凝縮して見せてくれた。もしあなたが同じ状況に遭遇したら、まずは落ち着いて交番に届けるか、地域の相談窓口を頼ること。ちょっとした「物語」が町を明るくすることもあれば、誰かのSOSの代わりかもしれない。どちらにせよ、好奇心と配慮を忘れずに。

コメント