概要

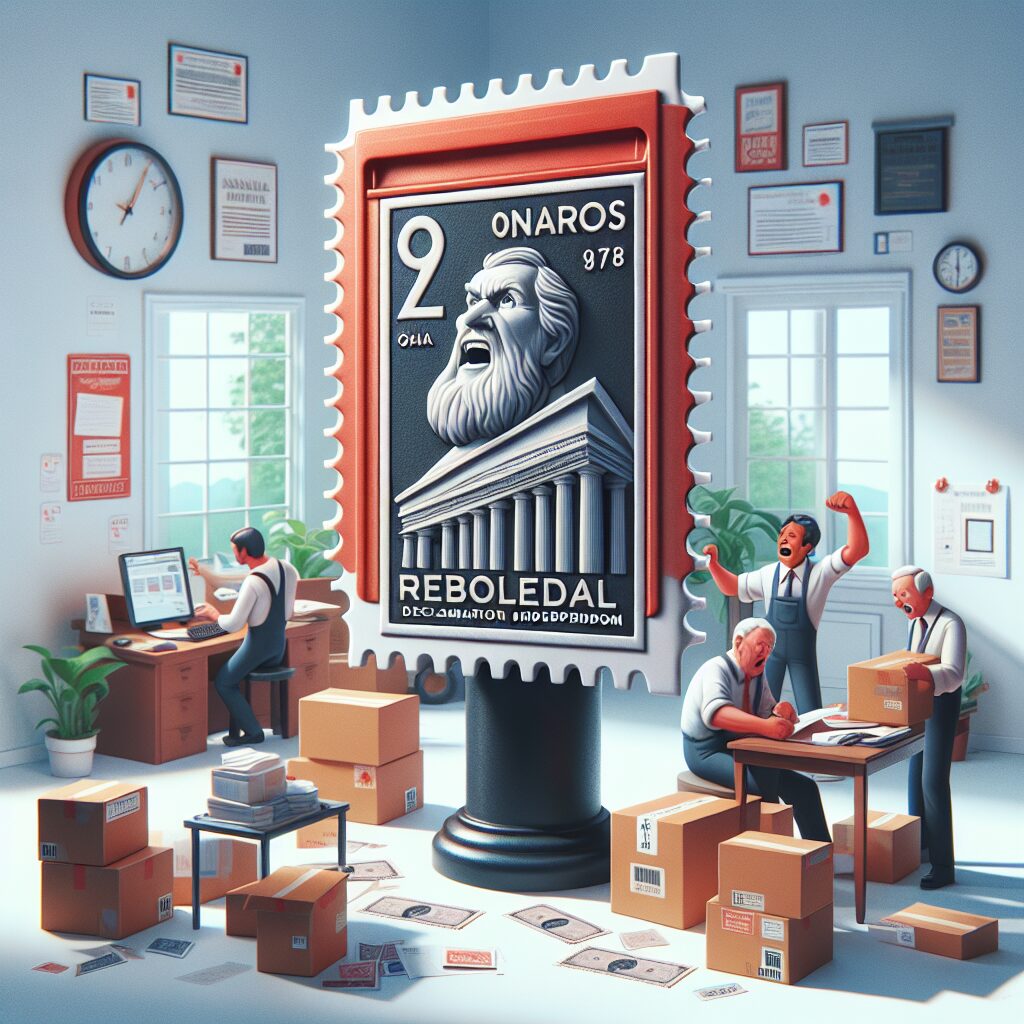

「オンパロス記念フレーム切手」が郵便受けの中で“自立宣言”――。全国のある地区で、配達された記念フレーム切手の一部が封筒から剥がれて郵便受け内で立ち上がる、という珍妙かつ不可解な事態が相次ぎ、局員や住民を困惑させている。SNSでは「切手の反乱」などとジョーク交じりに拡散。被害(?)は概ね局所的だが、収集家や製造者、郵便事業者の間では「なぜ」「どう対処するべきか」という実務的な疑問が出ている。本稿では事象の可能性ある原因、具体的事例、実務的な助言、今後の展望を整理する。

独自見解・考察

この手の「ありそうでない事件」を科学的・運用的に解く鍵は3つ。1) 切手の物性(粘着剤・紙・インク)、2) 環境条件(温度・湿度・静電気)、3) 取り扱いプロセス(封入・輸送・投函)である。現代のフレーム切手は従来の“水を付けて貼る”タイプだけでなく、裏面に圧着型の粘着(PSA:pressure-sensitive adhesive)を使う製品が多い。PSAは温湿度に敏感で、製造過程のコーティング厚や乾燥管理がわずかに狂うだけで粘着力が変動する。

郵便受けの中で「自立」するメカニズムとしては、切手が封筒の内側や別の紙面に部分的に接着し、紙自体の残留応力(紙が乾燥過程で生む曲げ方向の力)や湿度差で端が湾曲し、結果的に“テント状”に自立するという物理現象が考えられる。さらに静電気が関与すると、軽い紙片でも壁面に張り付いたり、離れたりしやすくなる。つまり“独立宣言”はスイッチの入った粘着特性と紙の物理が偶然出会った結果であり、悪意や意志の問題ではない。

社会的・文化的副作用

この種の出来事はメディア性が高く、即座にミーム化する。実際には局員が手で戻せば解決する程度のものでも、「切手が自立する」という面白さが注目を集め、コレクターズアイテムとして価値が上がる可能性もある(希少な印刷・不良品 → コレクターが好む)。逆に、大量に起きればリコールや交換対応が必要になり、製造会社・郵便事業者の信用問題に発展する。

具体的な事例や出来事

以下はフィクションだが、現実味あるエピソードの再現である。

事例A:住宅街の郵便受けでの“立ち上がり”

ある住宅街で、配達されたオンパロス記念フレーム切手が2〜3枚、封筒の中で端が反って立っていたと複数住民が報告。最初はいたずらを疑ったが、封筒に指紋や切断痕はなく、切手自体の裏面が粘着でほのかに光っていた。住民のうち1人は撮影してSNSに投稿、拡散して話題化した。

事例B:郵便局員が気づいたパターン

配達前の仕分け段階で、同ロットの一部がトレイ内で角が浮いているのを局員が発見。調査で印刷ロットの乾燥が不十分で、粘着コーティングが部分的に未硬化だったことが判明。該当ロットは数百シートの範囲で、局ネットワーク内で局所的に配布されていた。

事例C:コレクターの「逆転利益」

数枚の「自立」切手がネットオークションに出され、珍品扱いで高値が付く。収集家の間では「製造不良の個体差」を楽しむ動きも生まれた。

今後の展望と読者へのアドバイス

将来的には、製造段階の品質管理(乾燥炉の温度管理、粘着剤の均一コーティング、パッケージングの静電対策)が見直されるだろう。郵便事業者側でも、配布前のサンプリング検査を増やす可能性が高い。社会面では、このような“小さな事件”が地域の話題やコレクター文化を活性化させる力もある。

読者が知っておくと役立つ実務的なアドバイス:

- 切手が立っていたら無理に引き剥がさない:粘着剤が残りやすく、毛羽立ちや破れの原因に。

- 写真を撮る:封筒と切手の状態を記録しておくと、交換や苦情手続きがスムーズ。

- 保存は平らな場所で:湿度40〜60%、直射日光を避け、押し板などで平置き保管。

- 気になる場合は購入先(切手の販売窓口)や地元の郵便窓口に相談を。大規模問題であれば製造者に報告される可能性あり。

- コレクターなら「変化の原因」を把握し、真贋と希少性の判断を行う(専門家の鑑定を勧める)。

簡単な家庭での実験(任意・自己責任で)

小さな範囲で同様の現象を再現してみたい場合は、古い(目立たない)切手や紙で、温度と湿度を変えた状態でどのように紙が反るか観察してみると理解が深まる。ただし、貴重な切手で試すのは避ける。

まとめ

「オンパロス記念フレーム切手の自立宣言」は、物理と製造工程、環境条件が偶然重なったことで生まれた“ありそうでない事件”だ。面白さと実務的な困惑が混ざり合うこの現象は、品質管理や保存知識の重要性を改めて示す一方、地域の話題作りや収集市場の新たな動きも生む可能性がある。読者としては、好奇心を持ちつつも冷静に記録を残し、必要なら窓口へ相談する――それが一番の防御策であり楽しみ方でもある。最後にひと言:切手が自立したからといって、人間は負けない。だが郵便受けの中の小さな“独立運動”を眺めるのは、ちょっと愉快である。

コメント