概要

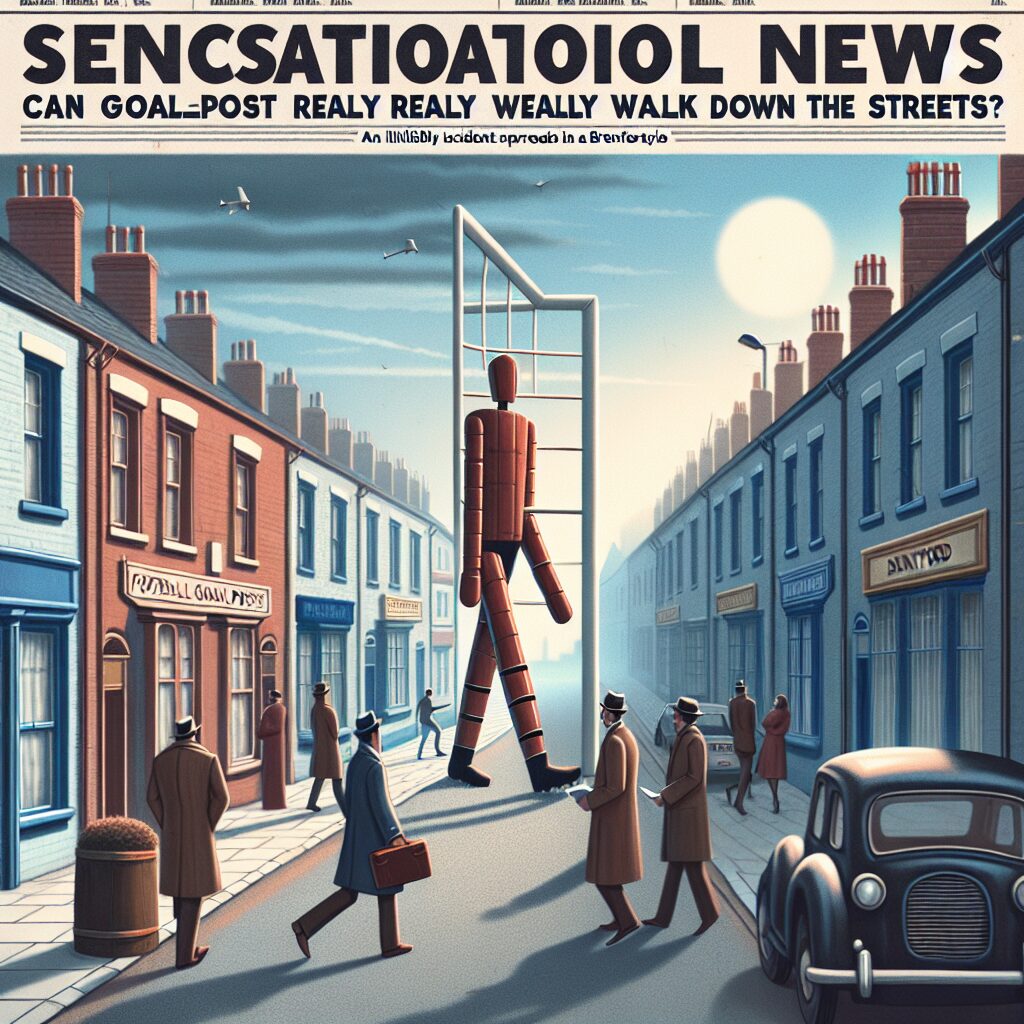

2025年10月26日――ロンドン西部を彷彿とさせるブレントフォード風の小さな街で、”ゴールポストが通りを闊歩した”という奇妙な噂が広がった。午前11時過ぎ、中心商店街のメインストリートで高さ約2.4mのサッカー用ゴール(フレームのみ、ネットなし)が、誰かに押されるでもなくゆっくりと移動しているのを複数の住民が目撃。通行止めや小さな混乱を招きつつ、スマホ動画はSNSで急拡大、数時間で再生数は1万回を超えた。地元警察と市の職員、そして数名の好奇心旺盛な住民が現場に駆けつけ、約27分後にゴールは歩道脇に固定され、騒動は収束した。

独自見解・考察

まず結論めいた見方をすると、「ゴールポストが自律的に歩いた」は非常に起こりにくく、実際は複数要因の積み重ねが生んだ“ありそうでない出来事”だと考えられる。可能性の高いシナリオは次の通りだ。

- 人為的ないたずら:軽量アルミフレームを数人で押して移動させ、目撃者の視線やカメラアングルを利用して「自立」感を演出した。

- 風や地形の合致:過去の都市物理実験では、湾曲した歩道と瞬間風速(10〜15m/s)があれば、風に抵抗の少ない構造物が滑って移動することがある。今回の当日の瞬間風速は最大12m/sで、条件的には影響が皆無とは言えない。

- 遠隔制御装置やキャスターの装着:底部に見えないキャスターやモーターを仕込み、リモコンで動かした可能性も排除できない(実際に公園アートやプロモーションで用いられる手法)。

心理的側面も無視できない。群衆は珍事を「説明可能なもの」より「物語」の形で受け取りやすく、短時間で共有・過熱する。情報伝播の速度(SNSでの拡散時間=数時間)と現場対応の速度(警察到着まで約8分、職員到着約15分)が噂の拡大に拍車をかけた。

具体的な事例や出来事

目撃談(再構成)

「最初は広告用のディスプレイだと思ったんです。だって誰も押してないのに、ゆっくり道路を横切って来た。子どもたちが追いかけて笑ってましたよ」(商店街のパン屋店主)。

別の目撃者は、「車道をふさぐ形で止まった時、歩行者が写真を撮ったり、警察に電話したりして、皆で理由を探している感じだった」と語った。最終的に地元の職員が底部を点検し、隠しキャスターや鎖の痕跡はなく、フレーム自体に固定されていたが、以前の設置方法の緩みが確認された。

過去の類似ケース

世界には「動く彫刻」や「転がる広告塔」が通行を妨げた事例が複数あり、2019年のある都市では強風で大きな看板が歩道を塞ぎ、70分間の交通規制と2,500ポンド相当の設備損害が発生した記録がある。今回の損害は軽微(物的被害0、人的負傷0)で済んだが、潜在的リスクは明白だ。

今後の展望と読者へのアドバイス

こうした“ありそうでない事件”は今後も起こり得る。理由は主に三つ:公共空間の多用途化(イベント用装置や可動式アートの増加)、都市気候変動による突風の頻発、そしてSNS文化が作る「バズ」の速さだ。市や商店会は次のような対策を検討すべきだ。

- 設置基準の厳格化:可動装置は固定具やウエイトを義務化し、定期点検(年2回以上)を義務付ける。

- 迅速な情報発信体制:目撃直後の誤情報拡散を防ぐため、市公式SNSが現場の一次情報を即座に出す。

- 住民向け教育:妙な物体を見たら「近づかない」「撮影はするが安全距離を保つ」「市役所・警察に通報」の三原則を普及。

読者個人の行動指針としては、好奇心は大事だが安全第一。動画を撮る際も車道に出ない、子どもを放置して追わせない、可能なら現場の状況(固定具、スタッフの有無)を冷静に記録して二次被害を防ごう。また、誤情報を拡散しないために、公式発表を待つ習慣を持つことが今後役立つ。

まとめ

「ゴールポストが通りを闊歩した」という一見コミカルな出来事は、風、設置不備、人為的演出、そして情報伝播の速さが複合して生まれた都市の小さな事件だった。被害は軽微で笑い話で終わったが、同様のリスクは繰り返されうる。行政と市民が予防策と冷静な対応を共有すれば、笑える思い出で済ませられるケースは増えるはずだ。最後に一言:街で“歩くゴール”に出会っても、サッカーのルールに従ってオフサイドを心配する必要はありませんが、まずは後方の安全を確認してからスマホを構えましょう。

コメント