概要

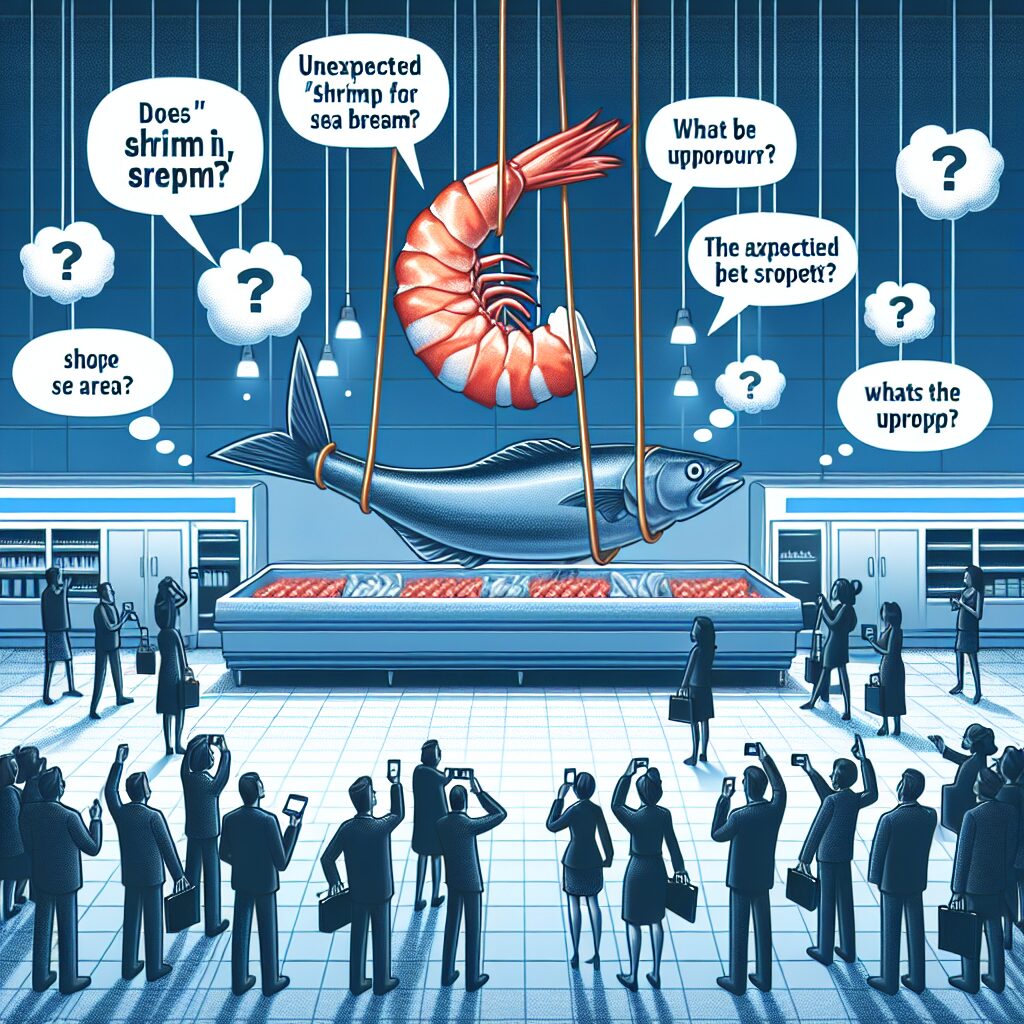

「海老で鯛を釣る」は本当か──ある地方スーパーで配られた“試供品の一尾”が、思わぬ店内騒動を巻き起こした。無料の味見用の海老がSNSで拡散し、午前中だけで来店客数が急増。列の混雑、商品の争奪、店員の対応ミス、さらには近隣住民からの苦情が連鎖し、「ちょっとしたサービス」が地域のニュースになる事態に発展した。この記事では、出来事の経緯を整理するとともに、マーケティング、消費者心理、衛生・法規制の観点から「本当に海老で鯛を釣れるのか」を検証する。

独自見解・考察

短く言えば「海老で鯛」は条件次第で十分あり得る。試供品(サンプリング)は低コストで高い注意喚起力を持ち、消費者の“返報性(相互返礼)”や“接触頻度”を高めることで購買を誘導する。しかし成功と騒動は表裏一体。今回のケースでは、マーケティング設計の甘さ(配布量・告知方法・安全対策の不足)が混乱を生み、結果としてブランドイメージにプラスにもマイナスにも転び得ることを示した。

行動経済学の観点では、無料サンプルは「損失回避」の逆手を取る手法でもある。買わないことによる“もったいない”感や、限定性(先着○名)による希少性の刺激が購入意欲を増幅する。逆に、過度な人だかりや不衛生と思われる提供方法は信頼を損ない、SNS拡散が炎上につながるリスクがある。

具体的な事例や出来事

(以下は実名を避けた再現報告)

発端:一尾の海老、ひとつの工夫

ある土曜の朝、郊外のスーパー「みなみマート」(仮名)は鮮魚コーナーで「試食用 甘海老一尾」を先着100名に配布すると告知。意図は新仕入れ魚の認知拡大と週末の来客増加。ところがSNS投稿者が試食の短動画をアップしたところ拡散し、開店前から200人近い列が形成された。

連鎖:列、争い、クレーム

混雑で店員が提供方法を臨機応変に変えた結果、配布基準が不明瞭に。先着順の表示が不十分でトラブル発生。結果的に数名が押し合いを起こし、隣接する店舗へ迷惑が及ぶ。午後には「衛生管理ができているのか」という声がSNSに上がり、保健所が相談に入る一幕もあった。

数字で見るインパクト(仮数値)

みなみマートの当日報告(仮):来店者数は通常土曜の1.8倍、海老関連商品の売上は当日比で260%増。SNSでの関連投稿は合計12万回以上のインプレッションを獲得したが、ネガティブ投稿は投稿全体の約10%を占めた。

法規制・衛生面からの考察

食品提供に関しては、提供場所の衛生管理、アレルギー表示、消費期限の管理などが重要だ。日本の景品表示法や食品衛生法そのものが試食を全面禁止するわけではないが、誤解を招く表示や過度な景品は問題になり得る。また、調理済み・生鮮問わず試食は感染症対策(器具使い捨て、個包装、マスク着用)を徹底する必要がある。今回のように列ができると“密”の問題も生じ、自治体指導の対象となる可能性がある。

今後の展望と読者へのアドバイス

短期的には「体験型マーケティング」の需要は続く。実店舗での差別化が求められる中、サンプリングは有効な手段だが、オンライン・オフラインを組み合わせた安全設計がカギとなる。たとえば、試供品を事前抽選で配る、時間帯を分ける、個包装で提供する、オンラインで割引クーポンと連動させるなどの工夫が推奨される。

読者への実用的アドバイス

- 試食を受けるか迷ったら:アレルギー表示を確認。疑わしい場合は遠慮してOK。

- 混雑時は安全第一:無理に列に割り込まず、店員の指示に従う。怪しい提供方法は店に問い合わせを。

- 消費者としての影響力:不適切な対応を見たら冷静に写真や日時を記録し、店舗や保健所へ報告することが改善につながる。

まとめ

「海老で鯛」は、本質的にはあり得るが“条件付きの真実”だ。小さな試供品は消費者の心理を動かし、短期的に大きな効果を生む。しかし、その裏側には安全管理、法規制、SNS時代のリスクが存在する。企業は企画の段階で混雑対策と衛生管理を組み込み、消費者は受け方や安全性に意識を持つことが、今後の街場マーケティングを健全にする最短ルートだ。海老一尾が呼んだ騒動は、消費文化の明るい側面と課題を同時に照らし出したと言える。

コメント