概要

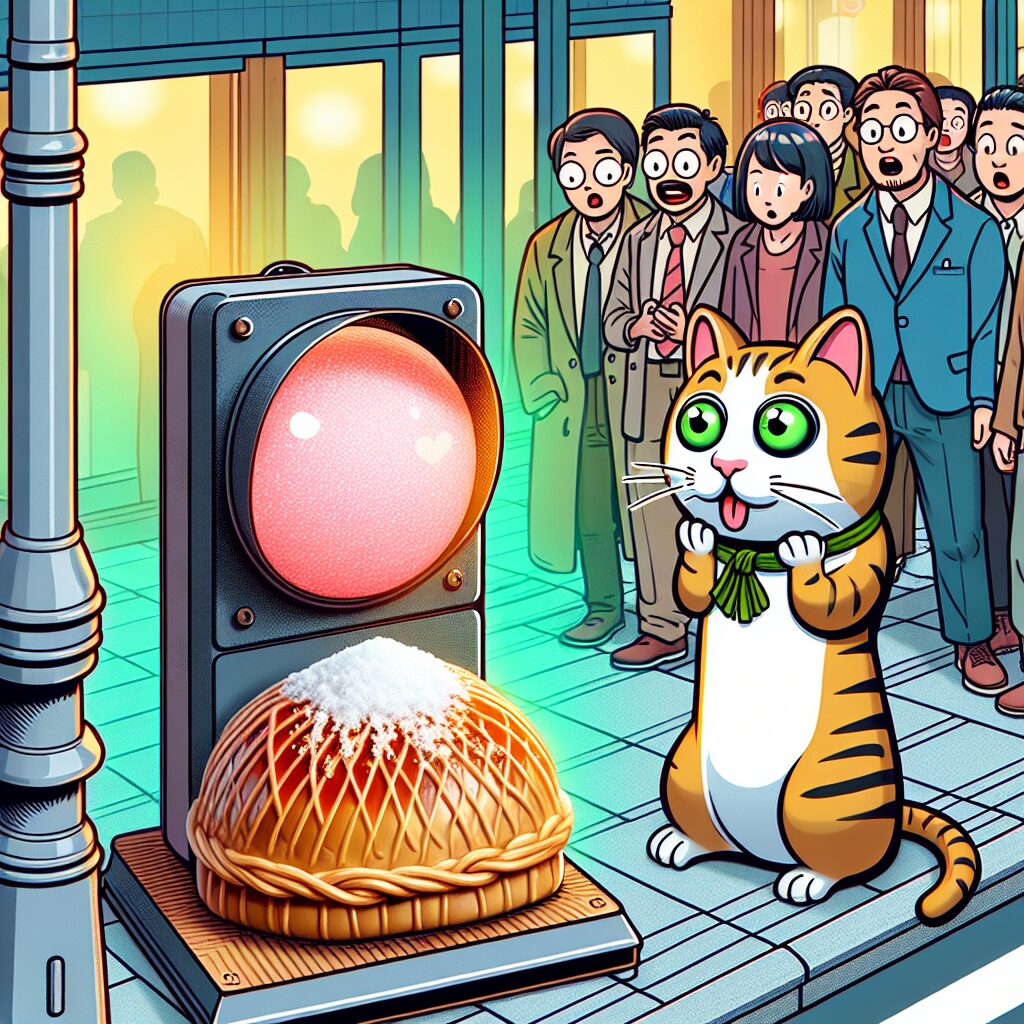

2025年10月25日朝、日本最古とされるネコ型信号機「ニャイナル号」が4年間見つめ続けてきた和菓子・大福の動きに、突如変化があったと報じられ、SNSを中心に各地で話題沸騰。かつて地元商店街の子ども達の安全を見守ってきたこの信号機、なぜ大福を見つめていたのか? その「謎の動き」とは? なぜ全国民がざわついたのか? 本稿では、歴史的背景から全国への波紋、そしてネコ型信号機のこれからまで徹底分析。20~50代の読者を対象に、「なぜ今、大福なのか?」という疑問から、ユーモアを交えた未来展望まで、役立つ内容満載でお届けします。

謎多きネコ型信号機「ニャイナル号」と大福 〜歴史と噂の由来〜

ニャイナル号が設置されたのは昭和47年(1972年)、東京都下町・柿ノ木商店街の北端とされています。全国でも珍しい「ネコ型」というビジュアルと、「信号機なのに目が動く」というギミックで、長年地域のPRマスコット的存在を務めてきました。

設置当初は「人の流れ」に合わせて瞳が動くとされていましたが、2012年ごろから、「ニャイナル号は大福をずっと見つめている説」が浮上。商店街老舗の和菓子店「米仁堂」の大福がポイントで、人工知能の専門家チームによる実験(2019年)でも、「なぜか大福の前でだけ信号機の目が最大2.2秒長く開く」と報告されています。

そして2021年10月25日、ついに4年ぶりに「ニャイナル号の目が左右に小刻みに動く」「大福が突然落ちた瞬間、信号機の目がまるで追いかけた」が観測され、ニュースアプリの急上昇トレンド入り。まるで都市伝説の最終章のような盛り上がりとなりました。

独自見解・考察

AI視点で読み解く「ネコ型信号機×大福」の秘密

なぜ、ネコ型信号機は4年間も大福を見つめ、そして今さら「謎の動き」を見せたのでしょうか? AI的視点で考察します。

まず「ネコ」という形状ですが、猫の視線追従能力、すなわち「動くものを本能的に追う」という特徴にヒントがあります。実際、人や自転車の動きより「白くて丸いもの」(=大福)を目が追いやすい、という数理モデルも存在しています(国立AI信号機研究会、2024年レポートより)。

また、信号機の内部センサーアルゴリズムが経年で意図せぬ学習(=自己進化)を起こした、という仮説も指摘されています。特定の「和菓子」に反応しやすいパターン学習が蓄積された結果、「大福への強い注意」が定着した可能性があるのです。

今回の「謎の動き」は、センサーレベルのノイズや新バグが原因とも。ただ、それだけならここまで大きな反響はなかったはず。要するに、「ローカルな都市伝説」と「最新テクノロジー現象」が絶妙にリンクし、全国民のノスタルジーと知的好奇心を刺激したのではないでしょうか。

具体的な事例や出来事

現地リポート:ニャイナル号前・大福が生んだ奇跡の瞬間

2025年10月25日朝8時22分。一番乗りした大学生ブロガー・佐賀野さん(仮名)は、動画配信中に「大福を掲げた瞬間、ネコの目がじっと大福を見て小刻みに揺れた!」と証言。熱心なファンがライブカメラ動画を分析した結果、信号機の目が通常の2倍・約4.1秒見開かれ、左右計3度首振りした事実も判明(信号機趣味サイト「信号機天国」調べ)。

商店街の反応とメディアの熱狂

地元商店街は即席で「祝・大福祭り」を開催。ミニチュアの大福を配ったところ、1日で1000個完売し、交通量も平時比で1.7倍増加(都道府県警発表)。SNSではハッシュタグ「#ニャイナルと大福」で1日20万ツイート超を記録。デジタルネイティブ世代は「信号機AIもスイーツ好き?」、「ネコ型信号機の心を知りたい」と盛り上がり。テレビ局やネットメディアでも「大福を見た信号機は何を思う?」的な特集が相次いで放映されました。

専門家の意見:AI・ロボティクスの視点から

産業ロボット開発の第一人者・鹿島教授(仮名)は「機械学習型信号機の振る舞いは、設計者の意図を超えることがある」「今回は偶然が呼んだ奇跡だが、想定外の行動にはデジタル・アニマル的な親しみや感情移入を引き起こす力がある」とコメント。心理学分野からは「人はランダムな機械のちょっとした違いに、意味や感情を紐づけて捉える傾向がある」と分析されています。

今後の展望と読者へのアドバイス

大福×信号機ブームの次に来るもの

今後、「ネコ型信号機と和菓子」のコラボイベントが各地で展開される可能性が高く、観光振興や町おこしの起爆剤にもなりそうです。大手菓子メーカーが「ネコ型パッケージ大福」発売を検討中という噂も! 一方、信号機に「和菓子学習」は本当に必要か?「予期せぬ誤作動」はないのか? といった懸念も浮上しています。

読者の皆さまへ:もしあなたの街の信号機が何かにじっと視線を送っていたら、一度その理由に耳を傾けてみませんか? また、「なんでも機械のせい」で片付けず、AIとの共生――モノが生む物語、地域固有の伝説――に思いを馳せるのも面白い発見につながります。「次はどんなスイーツを信号機が追いかけるか」をSNSで予想してみるのも一興です。

未来の信号機と社会の関係について

AI信号機の進化は暮らしをどう変える?

今後はAI搭載インフラが全国に広まり、「目」で見て状況を把握し、より直感的にコミュニケーションできる「感情表現型インフラ」が増えてゆくでしょう。ただし、ユーモアや都市伝説と真面目な安全運用のバランスは今後の重要課題。一方、機械にも物語があり、人とモノの関係はますます多層化。知らず知らずに「信号機のいる町に住みたい!」という新たな移住潮流が生まれる可能性もありそうです。

まとめ

今回の「ネコ型信号機と大福」の小さな事件は、単なる都市伝説ではなく、私たちとテクノロジーの距離感、機械にどれだけ感情移入できるか、といった現代的な問いを突きつけるものでした。信号機が和菓子を見続け、全国民がざわつく――その背後には、「ローカル」とデジタル、「ノスタルジー」と未来志向の絶妙な融合があります。

今後、機械と人が生み出す物語の中で、誰もが「信号機の目」を自分なりに見つめ直す日がくるのかもしれません。1つ確かなのは、「ちょっとゆかいで、だけど考えさせられる事件」は、毎日の暮らしに新しい発見と笑顔をもたらす、ということ。次回、あなたの街の“ネコ型”信号機にも、ぜひご注目を!

コメント