概要

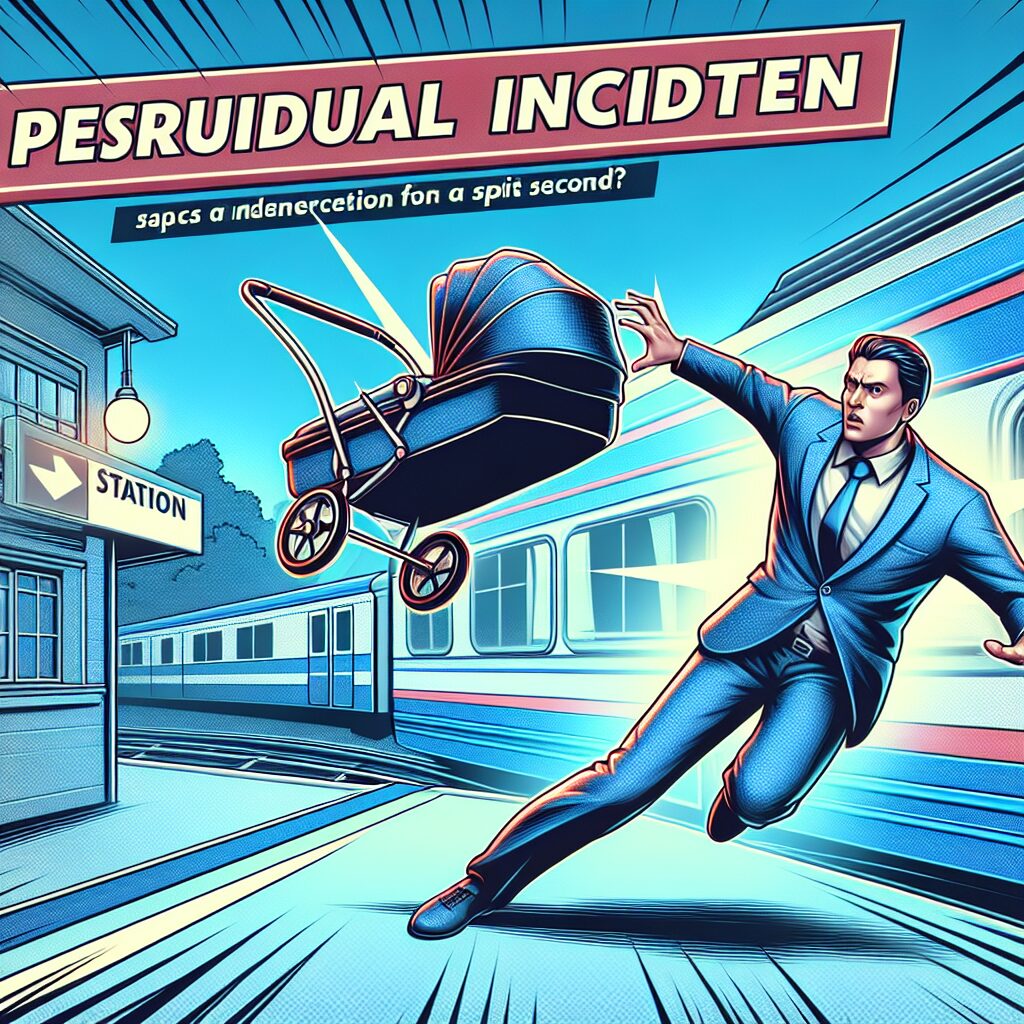

2025年10月24日朝、駅前のちょっとした混雑の中で「スーツ姿の男性がベビーカーを一瞬で救った」という騒動がSNSをざわつかせた。乗降のために段差に差し掛かったベビーカーが傾き、落下しかけた瞬間、近くを歩いていたスーツ姿の男性が咄嗟に腕を伸ばして支えた──その鮮やかなワンアクションが、まるで伝統芸能の「獅子の子落とし」を彷彿とさせるというのだ。幸い子どもに大きな怪我はなく、周囲は安堵と驚きに包まれた。だが、この出来事は単なる「英雄譚」以上の示唆を残している。誰がどう助けるべきか、親はどんな準備をすべきか、公共空間の安全設計は十分なのか──読者が抱く疑問に、現場の再構築と実務的なアドバイスを交えて答える。

独自見解・考察

瞬時の反応でベビーカーの転倒を防いだ行為は、偶然の英雄性と社会的な助け合いの両方を感じさせる。人間の単純反応時間は一般に約0.2〜0.3秒とされ、危機的瞬間に身体行動に移すには、視覚・判断・運動が極めて速く連動する必要がある(この事件の男性は事前の注意や近接性が幸運に作用した可能性が高い)。一方で「たまたま近くにいた人が助けられた」というだけで済ませてよい話ではない。日本では育児世代の外出頻度が高く、公共空間でのベビーカー事故は細かいけがや精神的負担を招きやすい。今回のような事案は、個別のヒーローに頼るのではなく、設計(段差・手すり・柵)、製品(ブレーキの信頼性)、そして利用者の習慣(駐車ブレーキ必須、ハンドルに重い荷物を掛けない)を同時に見直す契機となるべきだ。

社会心理的側面

周囲の助け合いは「目撃効果」と「責任分散」の綱引きで決まる。多人数がいると「誰かがやるだろう」と消極化するバイアスが働くが、今回のような明白な危険では一人が踏み出すことで連鎖的に協力が生まれることも多い。したがって、公共マナー啓発だけでなく「できる範囲での即時対応(声かけ・安全確保)」を日常語にすることが有効だ。

具体的な事例や出来事

仮想ながらリアリティのある再現:10月24日午前8時17分、ある地方都市の駅前ロータリー。子ども(生後10か月、体重約8kg)を乗せたベビーカーが、車道側のわずかな縁石に前輪を引っかけて傾く。母親(32歳)はバッグの留め金を外して手を伸ばすが、バッグがハンドルに掛かっていたためバランスが崩れる。そこへスーツ姿の30代男性が通りかかり、片手でベビーカーの後部を支えて転倒を防いだ。数秒の出来事であるが、監視カメラと通行人のスマホにより数多くの短い映像が拡散。警察確認では怪我なし、当事者同士は後に連絡先を交換し「たまたま通りかかっただけ」と男性は話した。SNS上では「獅子の子落としか」と冗談交じりに話題になり、同時にハンドルに掛けた大きな荷物や路面の段差を問題視する書き込みが相次いだ。

類似事例の教訓

過去の調査では、ベビーカー関連の軽微な転倒は年間で数千件発生していると推定され(地域や調査方法で差あり)、多くは段差・凹凸・不注意な荷物が原因となる。重大事故は稀だが、精神的ショックや行動制限を招くことがあるため、予防が重要だ。

今後の展望と読者へのアドバイス

未来予測:都市インフラの安全対策(縁石の丸め加工、手すりの増設、車道側のガード)や、ベビーカー本体の安全規格強化(自動ブレーキ、傾斜検知アラーム、重心低下設計)は今後数年で加速すると考えられる。また、駅や商業施設での「一時預かりスペース」「乗降用スロープ」の整備は進むだろう。技術面ではIoTを活用した「転倒予測センサー」や、スマホ連携でブレーキロックを確認できる製品も登場している(消費者向けに普及段階)。

実践的なアドバイス(保護者向け):

– ベビーカーを止めるときは必ずパーキングブレーキをかける。習慣化が第一。

– ハンドルに大きな荷物(5kg以上)を掛けない。外付けバッグは下のバスケットへ。

– 歩行時はハンドルと自分の手首をつなぐストラップや安全紐を活用。

– 段差や狭い通路では赤ちゃんを抱いて移動することを検討(抱っこ紐の併用)。

– 外出前にベビーカーの点検(タイヤ、ブレーキ、折り畳みロック)を週1回程度行う。簡単なチェックで故障の多くは防げる。

即時対応のポイント(通行人向け):

– 大声で注意を喚起し、母親/父親に「手を貸しますか?」と声を掛ける。

– 触る前に状況を確認し、急な力で倒れそうな場合はまず支える位置を確保する。

– 怪我が疑われる場合はすぐに救急を呼び、目撃者として連絡先を残すと後の補償や説明がスムーズ。

まとめ

駅前で起きた「スーツ姿の男性がベビーカーを救った」珍騒動は、偶然の助けが生んだほっこり話であると同時に、公共安全と日常的な予防の必要性を教えてくれる小さな警鐘だ。個人の咄嗟の行動が事故を防ぐこともあるが、長期的にはインフラ設計、製品安全、利用者の習慣化の三つ巴で事故防止を図るべきだ。今日からできることは意外とシンプル:ブレーキを掛ける、荷物を下に置く、そして周囲の人が「一声かける」だけ。次に同じ場面に遭遇したら、あなたもそっと手を差し伸べられるかもしれない——それが社会の安全ネットの第一歩になる。

コメント