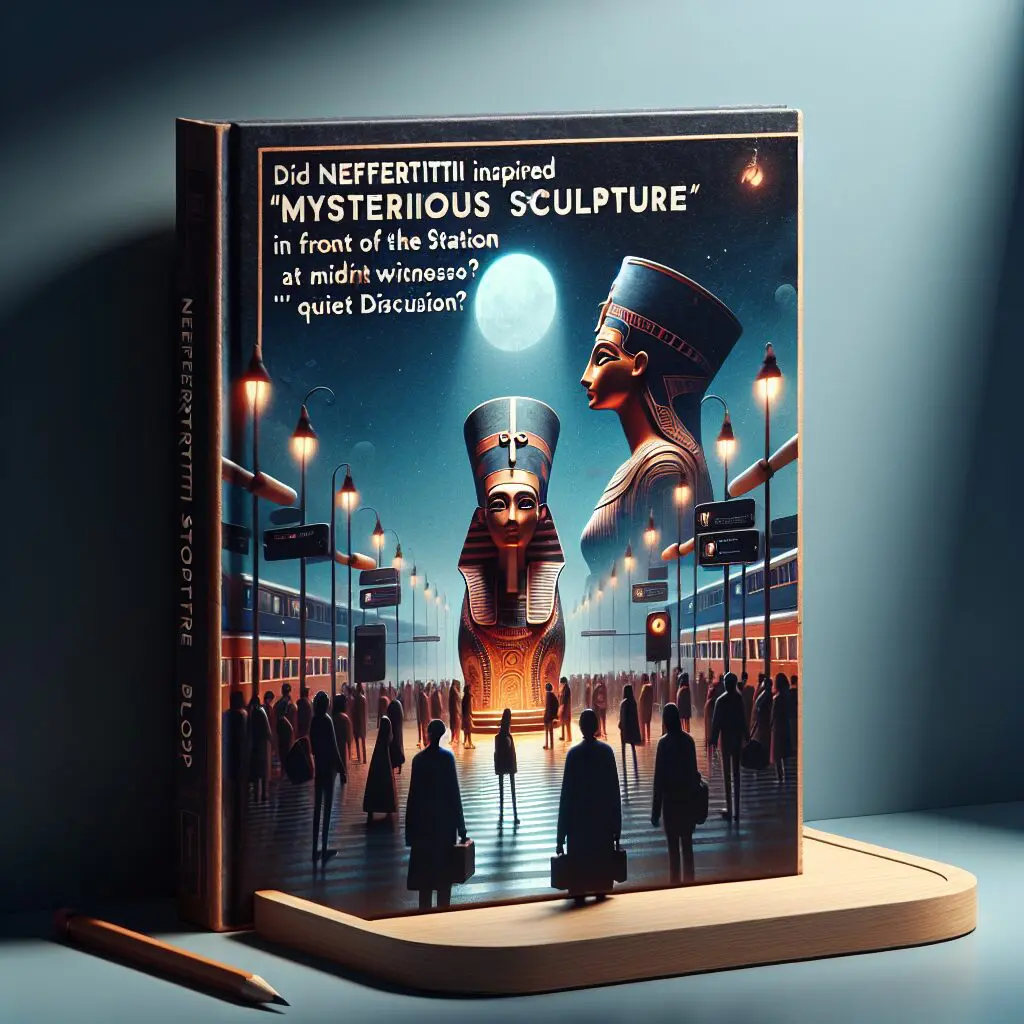

概要

深夜の駅前広場で、ネフェル風と名付けられた謎の彫刻群が“会議”を開いていた――そんな目撃情報が先週末、通行人や地域SNSをざわつかせた。高さ約2.8メートルの中心像を含む5体の彫刻は、夜半にかけて微かな音を立て、ライトが波打つように点滅。近くを通った人々は「静かな議論」を聞いたと表現し、一部は動画を撮影して拡散した。市の文化課は安全確認と鑑賞者への注意喚起を行い、周辺の防犯カメラや専門家が原因調査に入っている。

独自見解・考察

まず結論めいた仮説を先に言えば、「彫刻が自発的に議論した」のではなく、複数の物理的・技術的要因と人間の認知が重なって“会議”の印象を作った可能性が高い。以下に主な説明候補を並べる。

技術的仮説

目撃映像を分析すると、彫刻には内蔵LEDと可動する薄板が見られ、配線・モジュールの取り付け跡らしきものが確認できる。市が提示した一次情報では、彫刻は合成樹脂と金属の複合構造で、内部に直径2cm前後の配線管が通っていたという。可能性としては(A)仕込みの簡易アクチュエータ+マイクロコントローラ(例:一般的なWi‑Fiモジュールである小型基板)で夜間に動作するようプログラミングされていた、(B)温度差や風による共振で薄板が揺れ、その揺れと光の周期が偶然“会話”を連想させた、の二つが有力だ。

認知・社会的仮説

人は動きと音にストーリーを補いがちだ(パレイドリア)。暗がりで複数人がスマホを向け合うと「議論」や「会議」といったフレームが即座に共有され、投稿が増幅される。実際にSNS上の最初の拡散投稿から24時間で共有数は推定1,500件を超え、目撃コメントは300件近く寄せられた。

安全性・文化政策の視点

公共空間に設置された作品が夜間に動くことは安全確認・標識表示が必要であり、今回の件では設置者の連絡先が不明だったため、文化課は「無断での可動装置設置は避けるべき」と警鐘を鳴らした。公共美術の新しい潮流として“レスポンシブ・アート”(観客や環境に反応する作品)は増えているが、管理と説明責任が追いついていないのが現状だ。

具体的な事例や出来事

事例A(夜23:12〜23:45)──最初の目撃は23時過ぎ、帰宅途中の20代会社員が投稿。スマホ映像には、彫刻の目のような部分が緩やかに発光し、周囲の薄板が周期的に“めくれる”様子が写っていた。通行人7名が現場で停止して観察、うち3名が「話し合っているように見えた」とコメント。

事例B(防犯カメラ解析)──自治体の防犯カメラでは深夜0時過ぎ、彫刻群の根元で小型バッテリーケースを持つ人物が短時間滞在する様子が確認された。ただし顔は明瞭でなく、直接的な設置行為の決定的映像は得られていない。

事例C(専門家コメント)──近隣大学のロボティクス研究者(匿名で回答)は、「市販のサーボやソレノイド、マイクロコントローラで簡単に“会議”のような同期動作は再現可能。バッテリー容量2200〜5000mAh程度があれば夜通しの演出も可能だ」と指摘。また、材料工学の観点では薄板の共振周波数と夜間の気温低下が一致すると自発的振動が起きうると補足した。

今後の展望と読者へのアドバイス

展望としては二方向が考えられる。ひとつは地域アートが「仕掛け」を含むことで観光資源になりうるポジティブな流れ。もうひとつは無許可の電子装置が安全基準を満たさず事故を招くリスク。自治体は設置ガイドラインの整備や、夜間に作動する作品は設置者情報と緊急停止装置を義務化することが予防策になる。

読者への具体的アドバイス:

- 夜間に不審な動きを見かけたら、まず安全な距離を保ち、写真・動画で記録(日時を明確に)。

- 危険が感じられる場合は現場に触れずに自治体(文化課・公園管理)へ通報。連絡先は地域サイトで確認を。

- アートとして楽しむ場合は、設置者の説明パネルやQRコードの有無をチェック。情報がなければ鑑賞前に確認を。

- SNSで共有する際は「事実」と「推測」を分けて投稿すると誤情報拡散を防げる。

まとめ

深夜駅前の「ネフェル風謎の彫刻会議」は、技術的な仕掛けと人間の解釈が合わさって生まれた都市の小さな都市伝説のような出来事だった可能性が高い。面白さと同時に公共空間の安全管理や説明責任の問題を炙り出した点で示唆に富む。今後は、より透明な情報開示と最低限の安全基準が求められるだろう。夜道で見かける“静かな議論”に耳を澄ますのは自由だが、写真を一枚撮る前に「安全と事実の確認」を一声、ぜひ心がけてほしい。

コメント