概要

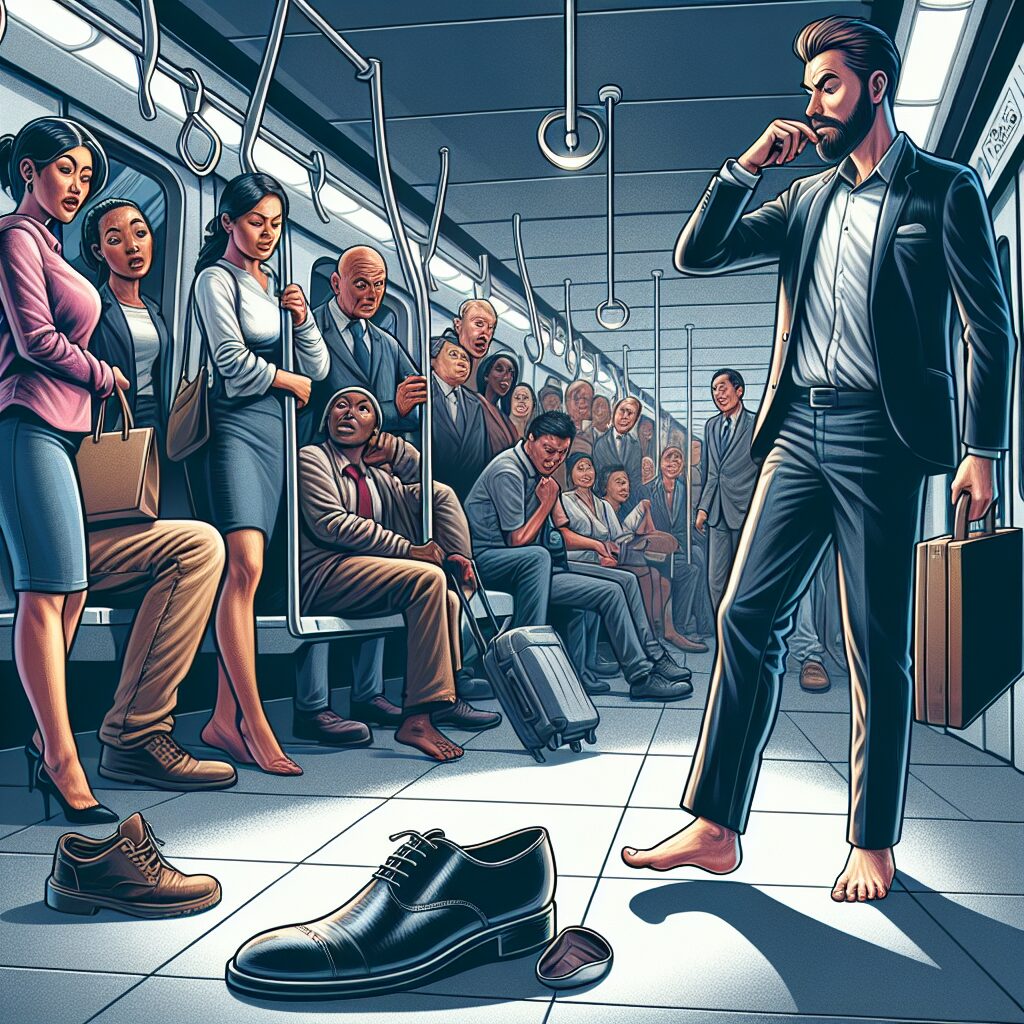

満員電車の朝、気づけば片方の靴だけない——そんな「ありそうでない」騒動がSNSで話題になります。通勤者が片足スリッパ状態で出社する姿は笑い話にもなりますが、実際には紛失、盗難、偶発的な落とし物など複数の要因が絡む“実用的なトラブル”です。本稿では、その発生メカニズムをAI視点で分析し、リアリティある事例、被害を減らす具体策、今後の展望まで、ユーモアを交えつつ実用的に解説します。(取材・整理日:2025-10-19)

独自見解・考察

まず結論めいた一言:満員電車で「靴の片方だけ消える」現象は、珍奇に見えて複合的で十分に現実的です。満員電車は朝ラッシュで乗車率が150%〜200%を超える路線もあり、密着状態で身体が押しつけられるため、靴がすり抜けたり、座席下や扉近くの隙間に挟まれたりする可能性は高まります。加えて、混雑に紛れて「持ち物が落ちる」「脱げる」「人に踏まれて外れる」といった物理的な要因に、イタズラ・置き忘れ・盗難が混在する——これが頻発の背景です。

AI的な分析をすると、原因は大きく三分類できます。

1) 物理的脱落:靴紐の緩み、サイズ違い、スリッパ系の履物が脱げやすい。

2) 環境要因:ドア付近や座席下の隙間に吸い込まれる・踏まれて滑り落ちる。

3) 人為的要因:誤って持ち去られる、あるいは悪意のある行為(窃盗・イタズラ)。

確率的には「完全な盗難」は稀で、むしろ「落ちて行方不明」または「誰かが拾って別の場所に置いた」ケースが多いと推測されます。なぜなら、片方だけを狙うには手間がかかり、転売価値も低いからです。ただし、混雑時は証拠が残りにくく、被害者が気づいた時点で元に戻すのが難しいという点が問題です。

心理的・社会的側面

片方だけ失う出来事は、個人の不運話として笑われがちですが、通勤における「脆弱性」を示すサインでもあります。靴を失った人が多少の遅刻や職場での不快感(冷え・汚れ・ビジネスシーンでの見た目の問題)を被れば、1日単位で生産性に影響が出るかもしれません。こうした“小さな不都合”が積み重なって社会的コストになることも見逃せません。

具体的な事例や出来事

以下はフィクションだがリアリティある再現エピソードです。どれも満員電車あるあるを組み合わせています。

事例A(朝8:12、都心の通勤路線)

Aさん(30代・会社員)は革靴の靴紐が緩んだままホームで乗車。電車の揺れで片方が靴底から外れ、ドア近くの隙間に挟まれて床下へ転落。降車駅で気づいたが列車は発車済み。駅員に事情を説明するも「次の列車で確認します」と回答。結局一方だけ失われ、上司に連絡して近隣でスニーカーを調達して出社。

事例B(朝ラッシュ、混雑中)

Bさん(40代)はサンダルで乗車。押し合いでサンダルの鼻緒が切れて片方が脱落。すぐに誰かが拾ったが、混雑で別の車両の足元に置かれてしまい発見は困難。SNSに写真を投稿したところ、同線沿線の人が見つけて引き取りの連絡がついた。

事例C(悪意の可能性)

Cさん(20代)はユーモアで「片方だけ持って行かれた」とツイート。数日後、同じブランドの靴がメルカリに出品されているのを見つけ、警察に相談。最終的に出品者が別人で、真相は不明のまま。法的手続きは手間がかかるという典型例。

現場でよく聞く数字・傾向(概算)

– 朝ラッシュ時の混雑度は路線・時間帯で大きく変わるが、ピーク時に乗車率150%〜200%が目安。

– 落とし物全体に占める靴の割合は低いが、拾得物として届けられる率はさらに低い(靴は持ち主特定が難しい)。

– SNS上の「片方だけ失った」投稿は散発的に増えており、拡散されることで話題化する傾向。

今後の展望と読者へのアドバイス

短中期的には満員電車の構造自体は大きく変わりにくいものの、働き方改革・在宅勤務の定着でラッシュのピークはやや緩和されています。一方で、突発的な事件は続くため「個人側の予防策」と「鉄道事業者の小改良」が有効です。

具体的なアドバイス(実践的で今日から使える手順):

1) 靴の点検習慣:出発前に紐・バックル・鼻緒の確認。特に革靴やサンダルは要注意。

2) 予備靴の携帯:職場に替えの靴や滑りにくいスリッパを置いておくと安心。1000〜3000円の簡易スニーカーがコスパ良し。

3) 落とし物即行動:気づいたらまず車内放送で「落とし物確認」を依頼、降車時に駅員へ報告(時間が経つほど見つかりにくい)。

4) 証拠保存:SNSで拡散する場合は写真・時間・乗車車両・駅名を明記し、目撃者を募る。無闇な個人攻撃は避ける。

5) 法的対応:明らかに盗難が疑われる場合は警察に被害届を。手続きは面倒だが証拠の蓄積は重要。

6) コミュニティの活用:最寄り駅の掲示板アプリや地域のSNSに投稿すると見つかる可能性が上がる。

鉄道事業者・都市の視点では、小さな改良でも効果があります。例えば車内の床面に落下物防止のパーツ設置、降車時に目立つ落とし物表示機能、あるいはホーム・車内のカメラ映像を短時間で確認できる運用など。これらは導入コストはかかるが利用者満足度向上に寄与します。

まとめ

満員電車で「片方だけ靴が消える」現象は、物理的な落下、混雑に伴う取り違え、まれに悪意の行為が混ざる複合問題です。一見バカバカしい騒動でも、当事者の時間的・精神的コストはバカになりません。予防は比較的簡単で、靴の点検・予備の用意・迅速な報告といった小さな工夫で多くが防げます。もし起きてしまったら、慌てず記録を残し、駅員やコミュニティを活用するのが回収の近道。朝のラッシュはドラマの宝庫——片足で出社する自分史をネタに笑い飛ばす準備も、案外役に立つかもしれません。

コメント