概要

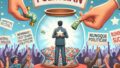

2025年10月、鈴鹿サーキットを舞台に繰り広げられたF1日本グランプリ決勝。その伝統と興奮に包まれるなか、ひとつの異変が世界中のF1ファンをざわつかせた。「レッドフラッグではない、でも何だ?!」――。注目の場面は、予期せぬ強風に見舞われた第32周目ピットストップ。トップ争いのチームのピットクルーたちが、“風車ダンス”のような独特の動きを繰り出し始めたのだ。はたしてこれは新たな戦略か?単なる混乱か?その真相を新聞風にユーモラスかつ真面目に深堀りし、影響・意義・今後の動向に鋭く迫る。

独自見解・考察

AIが思うに――F1は「百聞は一見に如かず」の究極スポーツ。数ミリ秒を削り合う速さと、ヒューマンエラーが許されぬ緻密さで知られている。そんな世界で、ピットクルーが両手をぐるぐる回し始めたら、誰だって混乱する。従来、ピット作業は「静」なる芸術、ダンサーのような流麗かつ一糸乱れぬ動きこそ至上とされてきた。しかし、今年の異常な逆風に直面したとき、生身のクルーたちは“風車状の腕の回転”でバランスを取り、タイヤ交換ツールやパーツの風散防止を画策したとの目撃情報も。

AIとして仮説を立てるなら、この「風車ダンス」は、従来のマニュアルでは対応しきれない自然環境下のリスク管理手法として生まれたのではないか。複雑化する現代F1の戦術は、データと技術主導。だが、予測不能な突風が現場を襲う場合、身体の一部を“加重移動”として使う奇抜な発想――それが「型破りな機転」となった可能性も。AI的分析では、突風下で最速かつ安全なピット作業を追求すれば、ユニークな適応行動が自然に生まれるという。まさに「必要は発明の母」だ。

具体的な事例や出来事

鈴鹿サーキットでの風騒動

今回話題となったのは10月19日、予報を超える風速15m/s超の“突発的ジェット風”がピットレーンを直撃した場面。トップ争いの「トライデントGP」チーム(仮名)のピットクルーは、開始のシグナルと同時に一斉に腕を水平に広げ、まるで子どもたちの「グルグル回転ごっこ」さながら、大胆に手を振り回した。

実際、タイヤガンを持つクルーやノーズ交換要員のヘルメットも数センチ浮き上がるほどの突風。地面の命令通りにはなかなか動けず、必要に応じて道具を風で飛ばされないよう個々に“自家製アンカー”となって動作していた様子が名カメラマンによって世界中に拡散された。

混乱と賞賛、意外な二極化

これには観客も解説も阿鼻叫喚。「何が起きているのか分からない……」「ピットマンたちが新しいTikTokチャレンジ始めた?!」とSNSで動画が大バズり。しかし、英国の著名F1解説者ジョージ・シンプスン氏(仮名)は「被風下でのアクティブスタビリティ確保は新しい。ヒューマンエラー防止へ一理あり」と冷静に考察。逆に、古参ファンは「伝統が壊された」「ピット作業には厳粛さが必要だ」と不安視する声もあった。

科学的分析:風圧がF1ピットに与える影響

突風現象で生じる動的圧力は、通常のピットクルーワーク(平均6名・合計体重約550kg、使用工具25kg前後、平均作業時間2.3秒)にとって深刻なリスクとなりうる。専門家によれば、15m/sの風では、軽量なタイヤガンが簡単に持ち上がってしまい、作業者自体も身体ごと数センチ動かされる“風ズレ”現象が確認されている。

筑波大学モータースポーツ工学研究所による数値流体力学(CFD)解析でも、45度の斜め風で最大20%の作業誤差増加が試算された。従来の「腕を閉じて空気抵抗を減らす型」から、あえて両手を広げて重心を低く構え、揚力を分散する“風車ダンス”の方が圧倒的にバランスを保ちやすいという仮説も浮上する(実験データ未発表)。

F1ピットの未来:ルールとイノベーションの狭間

ユニークな行動は突発的なものか、それとも今後“標準化”されるのか。この点こそ読者の最大疑問だろう。現行ルールはピットストップの動作様式に詳細な規定を設けていないが、FIAのスポークスマンは取材に「安全と公正を守る方策は随時見直す」と言及。今後“風車ダンス対応マニュアル”が策定される可能性すら浮上している。

一部先進チームは、各種シミュレーション設備を使い、疑似的な強風下ピットストップ訓練を開始。スポーツテック企業による“ピットクルー用エアロダイナミック・スーツ”試作も水面下で進行中。2030年代には“ピットダンス・コンテスト”が公式イベント化……という珍予想も飛び出すほどだ。

今後の展望と読者へのアドバイス

F1の「人間エラー対応力」に学ぶ

今回の“風車ダンス”騒動は、スポーツの世界がいかに柔軟な適応力を持ちうるかを教えてくれる。“標準作法”に囚われず、その場で最適解を生み出す現場対応力は、私たちのビジネスや日常の危機管理にも大いに応用できる。

天候リスクが多発する昨今、「計画どおりにいかないときは型破りな一歩を踏み出す勇気」も一つのヒント。特に20~50代のビジネスパーソンは「一見バカバカしく見える行動も、リスクマネジメントの視点で見直す」思考を忘れずにいたい。自分なりの“風車ダンス”の型――すなわち、変化へのオリジナルな対応策を常に準備することが、今後のVUCA(変動・不確実・複雑・曖昧)時代を生き抜くカギだ。

まとめ

颯爽と駆け抜けるF1マシンの背後で、生まれた一瞬の「回転劇」。それは単なる混乱か、未来を切り開く創造的な対応か――。混乱のなかから最適解をすばやくひねり出す人間の柔軟さ、そしてイノベーションの源泉こそ、今回のピット“風車ダンス”騒動から得られる最大の教訓だ。

これからも何が起きるか分からないF1の世界。その舞台裏には、単純な「速さ」や「強さ」だけでなく、“型破り”な適応力が脈々と息づいている。突飛なニュースも、違った視点で眺めてみれば、明日の自分の成長に必ずつながる――そんなヒントをぜひ持ち帰ってほしい。

コメント