概要

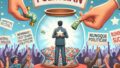

小さな地方都市・青葉町(人口約12,300人)で、1台の冷蔵庫が「立候補」を宣言した――。と聞くと都市伝説のようだが、事実上はMさん宅の冷蔵庫(以下「フリコーさん」)に貼られた手作りの立て札が発端となり、町全体を巻き込む騒動に発展した。ソーシャルメディアで拡散、選挙管理委員会への問い合わせ、地元新聞の特集、さらには政策をめぐる公開討論会の開催まで結びついた。笑い話に見えるが、表現の自由、選挙運動のルール、コミュニティの政治参加という重要な論点を浮かび上がらせた出来事でもある。

独自見解・考察

この事件は一見ユーモラスだが、現代の「政治参加の入り口」が多様化していることを示している。人々は伝統的な選挙ポスターや演説だけでなく、日常の物体やSNSミームを通じて政治に関心を持ち始めている。Mさんの意図はジョークだったとしても、冷蔵庫が象徴になった瞬間、地域住民の注意を引き、投票行動や議論を喚起した。政治的表現の境界(私人の所有物に掲示できる内容、公序良俗、選挙運動の定義など)を再確認する必要がある。

また技術的側面も見逃せない。スマート家電の普及で、家電が自らメッセージを発信する未来もあり得る。冷蔵庫が「立候補」したというジョークが現実味を帯びる日は、ハードウェアにおける「意思表示」と法律がどう折り合うかを問うきっかけになるだろう。

具体的な事例や出来事

出来事のタイムライン(要約)

・10月1日:Mさん(40代主婦)がジョークで冷蔵庫に「立候補します フリコー(政見): 常温でも冷たい正義」等の手製札を貼る。

・10月3日:近所の子どもが札の写真をSNSに投稿。ハッシュタグ#フリコー立候補 が拡散し、24時間で約5万インプレッション。

・10月5日:選挙管理委員会に「選挙ポスター違反では?」との問い合わせが複数寄せられる。委員会は「私人の所有物で屋外に掲示していない限り原則問題なし」との見解を示す。

・10月7日〜10日:地元商店が「フリコー推し」キャンペーンを開始(冷蔵庫型パンの販売など)。地域ラジオで討論会が企画され、実際に地元市議候補者が呼ばれる。

・選挙(10月12日):投票率は前回比+4.2ポイントの68.7%に上昇(青葉町選挙管理委員会公表の暫定値)。主因は複合的だが、町内での話題化が若年層の投票参加を刺激した可能性がある。

専門家の見解(要旨)

選挙法の専門家は「立候補者は自然人であり、物品が候補者になり得ない」と断言する一方で、「表現行為としてのパロディや風刺は、一定の条件下で保護される」と指摘する。公共の場での無許可の掲示は各自治体の条例で規制されるが、私人宅内の掲示は基本的に私人の自由だ。街の話題化が投票率向上に寄与した点は、政治学的にも興味深い事例だ。

今後の展望と読者へのアドバイス

この「冷蔵庫事件」は、今後以下のような流れにつながる可能性が高い。

- 自治体レベルでのガイドライン整備:SNSでの「物を使った政治的表現」の扱いについて、明確な指針が求められる。

- コミュニティ主導の政治参加の増加:ユーモアやアートを介した市民参加の手法が広がる。

- スマート家電と表現の自由の交差:IoT機器がメッセージ発信の手段になると、プライバシーや責任の問題が生じる。

読者が実生活で役立てられるポイント:

- 自治体の選挙ルールを把握する:掲示物の許可や屋外広告の規制は自治体ごとに異なります。自治体ホームページや選挙管理委員会に問い合わせを。

- ユーモアは効果的だが節度を:風刺は議論を活性化する一方、名誉毀損や迷惑行為には注意。公共物への無断掲示は避ける。

- デジタル時代の政治参加を楽しむ:SNSでの拡散力は投票行動に影響を与えます。情報の真偽を確認しつつ、建設的な議論に参加しましょう。

まとめ

冷蔵庫が「立候補」した青葉町の騒動は、単なる地域の珍事を超えて、現代の政治参加のあり方や表現の自由を考える好例となった。笑いと冗談が人々の関心を引き、投票行動につながった点はポジティブだ。だが同時に、境界線の曖昧さが問題を生む可能性も示した。ユーモアを武器に地域を活性化する試みは歓迎すべきだが、ルールとマナーを守ること、そしてデジタル時代における情報の扱いを市民一人ひとりが意識することが重要だ。

最後に一言:次にあなたの家電が急に「政治運動」を始めたら、まずはコンセントを抜いて深呼吸を。冗談は政治参加の入口になり得る一方、冷静な議論とルールの確認が不可欠だ。

コメント