概要

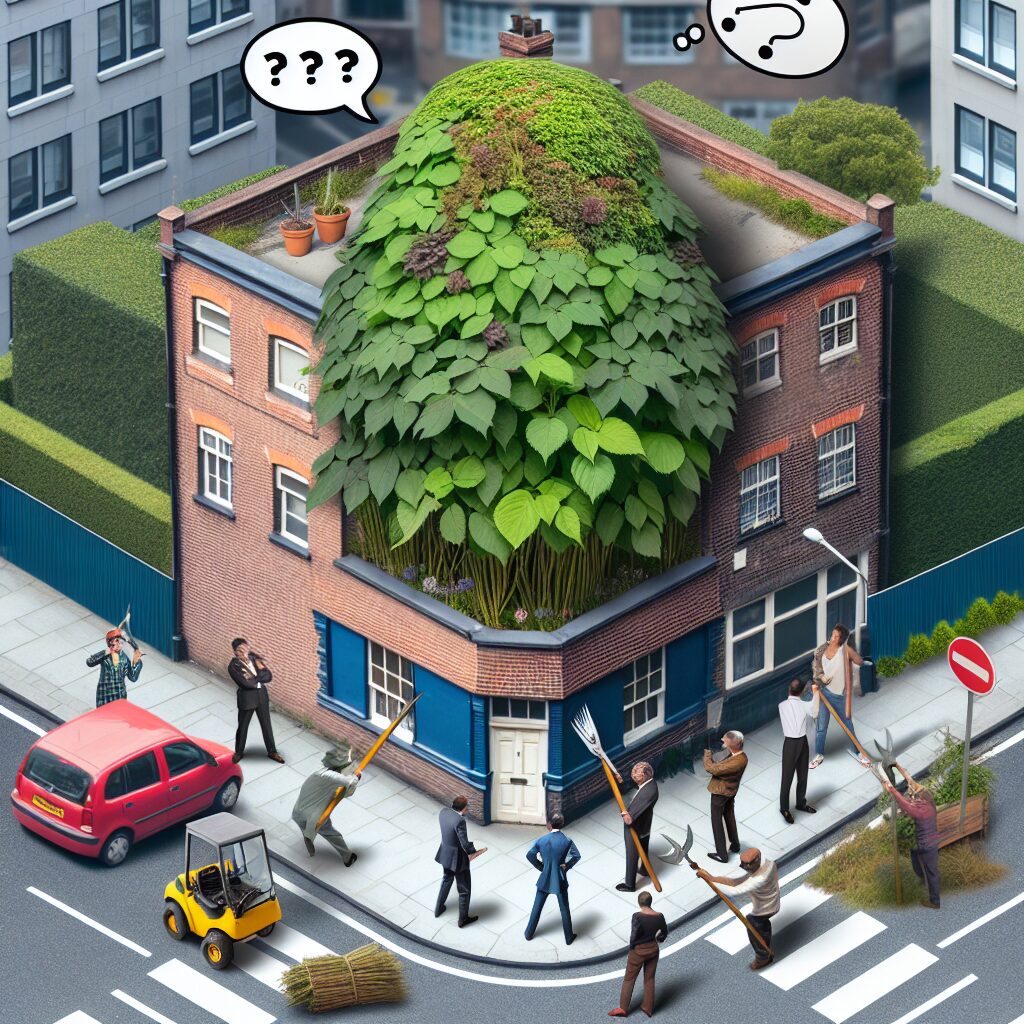

「出る杭は打たれる」を地で行く――ある住宅街で一本だけ背を伸ばした植木が、近隣住民の「剪定バトル」を招き、SNSで話題になった。冗談めいた見出しが踊る一方で、実際には騒音や日照、景観、植物の健康といった現実的な問題が絡む。この記事では、なぜ一本の植木がここまで注目を浴びたのか、影響はどこまで及ぶのか、当事者や専門家の視点から解決策まで丁寧に掘り下げる。

独自見解・考察

一見些細な「一本の植木」は、実は都市の生活様式やコミュニケーションの変化を映す小さな鏡だ。住宅密集化・高齢化・在宅時間の増加(パンデミック以降、在宅率が上昇した例も)により、以前は見過ごされていた「越境枝」「落葉」「日陰」が顕在化している。さらに、SNSや地域チャットにより問題の拡大速度は早く、匿名の批判や夜間の無断剪定といった感情的な行動を誘発しやすい。

植物学的には、過度の剪定や「頭を切る(トップニング)」行為は樹勢を弱め、病害虫被害や枯死を招く。社会的には、植木を介したトラブルは隣人関係の信頼を損ない、結果として地域コミュニティの結束を弱める可能性がある。したがって問題は単なる「見た目の違和感」ではなく、健康・安全・コミュニティの質に関わる。

具体的な事例や出来事

事例A:夜間剪定から始まった「見えない戦争」

郊外の住宅街。Aさん宅の庭に植えられていたイロハモミジの若枝が、隣家Bさんの2階窓を越えて伸びた。Bさんは日照不足と落ち葉掃除の手間を理由に、夜間に自費で剪定を実施(後日、Aさんに告げる)。これを受けてAさんが翌日「勝手に切った」と怒り、監視カメラの映像を持ち寄って町内会の集まりにまで発展。結局、近隣調停に持ち込まれ、専門の樹木医が診断。無断剪定で樹冠の30%を一度に切られており、枝枯れのリスクが高いと判断された。最終的にBさんが専門業者による補植と半年間の手入れ費用(約6万円)を負担することで和解した。

事例B:共同ルールで平和解決

マンションの一階テラスにある高木をめぐり、複数住戸が不満を抱えたケース。管理組合は外部の造園業者と相談し、「年1回の定期剪定」「剪定範囲と費用負担のルール(管理組合が費用の70%、影響の大きい住戸が30%)」を採用。結果的にクレームが激減し、景観も安定した。費用は一回あたり約8万円、住戸数で割ると1戸数千円の負担で済んだ。

数字で見るヒント

- 剪定の目安:樹冠の一度の剪定は全体の20〜30%までが一般的な安全ライン(樹種や樹齢により変動)。

- 費用感:個人宅の高木剪定は1本あたり3万円〜15万円が相場(高さ・作業難度で増減)。

- 解決方法の成功率:第三者(樹木医・町内会・管理組合)を介した合意形成は、当事者同士の直接対立よりも和解率が高いという現場の声。

専門的分析(樹木医・法務の視点)

樹木医の視点では、無秩序な剪定は「治療より悪化」を招く。健康な剪定は季節、枝の位置、切断角度を考慮する必要があり、素人がハサミで済ませると枯死や病気の侵入口になる。

法務的には、越境する枝や根については「相手に迷惑が及ぶ場合に除去を求める権利」があるとされることが多いが、実行は慎重に。無断で相手の土地に入って切る行為は不法行為になり得るため、まずは書面や会話で通知し、合意が取れない場合は市の相談窓口や調停を検討するのが安全だ。

今後の展望と読者へのアドバイス

予測:都市部の植栽トラブルは、在宅時間の増加と高齢化が進む中で減らないと考えられる。一方で、管理組合や自治体が「共有ルール」を整備する事例が増え、DIYより専門家任せの潮流が強まるだろう。気候変動により成長期が長引き、剪定タイミングの見直しも必要になる可能性がある。

実践的アドバイス(すぐ使える5ステップ)

- まず話す:感情的にならず、写真と日付を添えて相手に状況を伝える。

- 証拠を残す:越境の状態を写真・動画で記録。時系列で保存しておく。

- 専門家に相談:樹木医に簡易診断を依頼(1回数千円〜)し、植木の健康と適切な剪定量を確認。

- 第三者を仲介:町内会・管理組合・市の生活相談窓口や民間の調停サービスを活用。

- 合意文書を作る:今後の剪定頻度・費用分担を文書化しておく。

まとめ

一本の伸びた植木が生む「剪定バトル」は、単なる雑事ではなく人と人の関係、地域のルール、植物の生命に関わる問題だ。感情的な対立に走る前に、記録、対話、専門家の知見を組み合わせることで多くの紛争は予防・解決できる。出る杭をただ打つのではなく、なぜ出たのかを知り、どう育てるかを一緒に考える――そんな発想が、穏やかな街角を取り戻す近道だ。

最後にユーモアを一つ:剪定バトルが次にヒットするのは、きっと町内会で行う「剪定コンテスト」かもしれません。優勝賞品は剪定バサミと和解の握手(要事前エントリー)。

コメント