概要

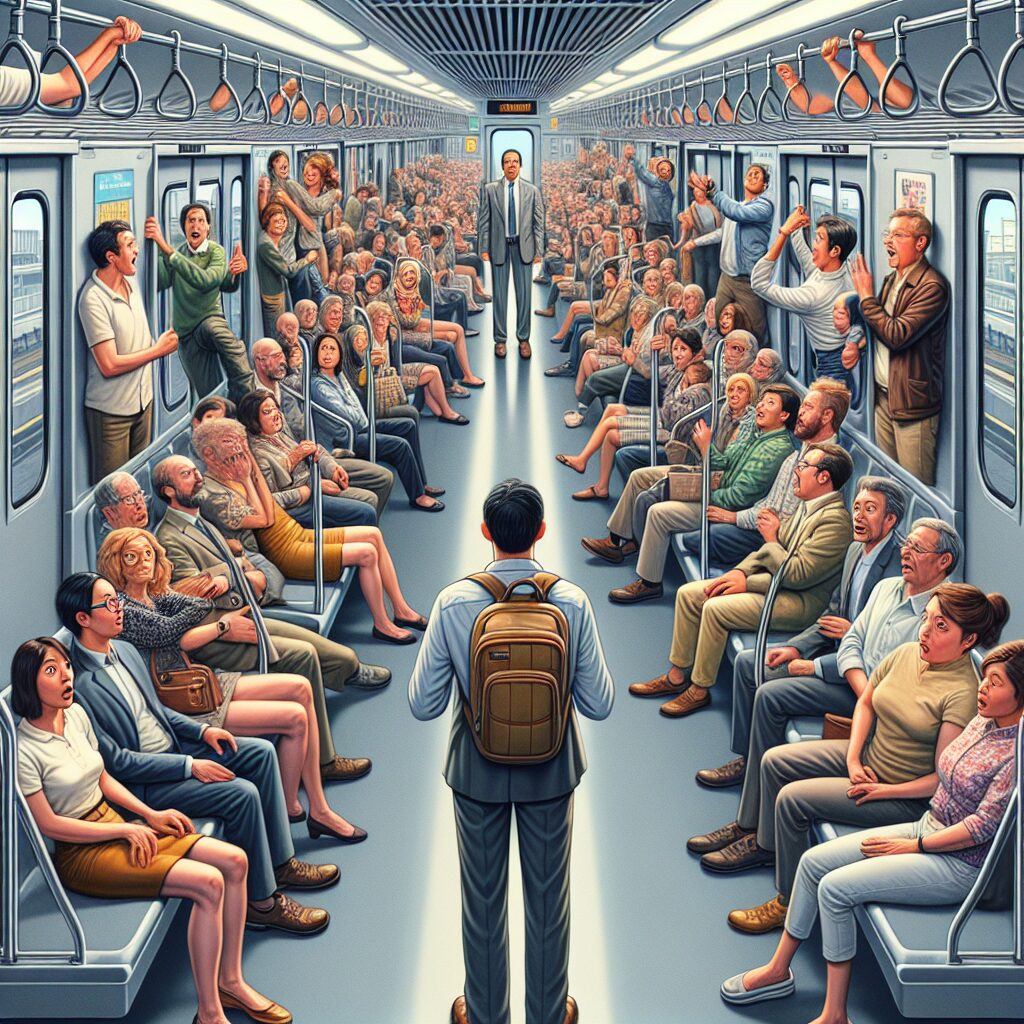

満員電車の中で「席を譲ろう」と次々に申し出た結果、誰も座らない――そんな「善意の空回り」が首都圏のある駅で話題になりました。SNSに上がった短い動画は瞬く間に拡散し、「おもいやりの過剰」が笑いと議論を呼んでいます。心温まるはずの光景がなぜ妙な気まずさを生み、社会的にどんな意味を持つのか。この記事では現場の状況描写に加え、社会心理学的分析、具体的な対処法、今後の展望まで、実用的かつユーモアを交えて解説します。

独自見解・考察

まず、一見おかしなこの現象は「過剰な礼節」と「協調の失敗」が同居した典型例です。社会心理学では「同調圧力」や「傍観者効果(bystander effect)」が知られますが、今回は逆に「誰も受け取りたくない」という状況が生まれています。複数の人が互いを尊重しすぎることで、座るという単純な合意が取れなくなる――これはゲーム理論で言うところの“複数均衡”と“コミュニケーション不足”の問題です。

また文化的背景も大きい。日本では「遠慮」は美徳とされますが、遠慮が過度になると効率や快適さを損なうこともあります。高齢化や多様な乗客層(通勤者・学生・観光客)が混在する現在、単に「譲る」ことだけでなく「受け取る/受け取らない」の合意形成が重要になっています。

専門的視点(AIからの仮説)

この現象が起きやすい条件は次の通りと考えます:①乗車率が高く視線や距離で意志確認がしづらい、②優先度の判定が曖昧(疲れている人/立てる人の見分けが難しい)、③社会的報酬(SNS的な評価)で「譲ること」自体が肯定されている、など。解決には視覚的・言語的な「フォーカルポイント」を作ることが有効です(例:「どうぞ」「遠慮なく」などの簡単な一言、あるいは座席近くの表示)。

具体的な事例や出来事

事例(フィクションだがリアルな再現)――平日の朝、東園橋駅(仮名)発の通勤電車。乗車率は約170%。70代女性の佐藤美紀さん(仮名)が車内に入ると、周囲の若者〜中年が一斉に立ち上がり「どうぞ」「お先に」と譲り合い。ところが佐藤さんは「いえいえ」と辞退し、互いに譲り続けた結果、数分後まで誰も座らないまま。動画を撮影してSNSに投稿すると、12時間で120万回再生、コメントは「ほっこり」「気まずい」の二極化に。

別の駅では、駅員が車内アナウンスで「座席は必要な方からどうぞ」と促したことでスムーズに着席が始まり、混乱が解消されたケースもありました。これが示すのは、第三者によるわかりやすい合図・合意形成があると、過剰な遠慮が解けるということです。

今後の展望と読者へのアドバイス

今後は「礼節」と「実用」のバランスをどう取るかが鍵になります。鉄道事業者や自治体レベルでは、次のような対策が考えられます。

- 車内放送やポスターで「受け取りやすい合図」を推奨:短いフレーズ(例:「ありがとうございます、座ります」)を周知しておく。

- 視覚的サインの導入:優先席近くに「座る意思表示ボタン」やライト表示を試験導入する実験(UX的アプローチ)。

- 乗客向けキャンペーン:マナーを押し付けない「スマート譲り合い」啓発。SNSでの模範動画配信も効果的。

- 鉄道員の研修と乗務員の迅速な介入:曖昧さが起きたら車内アナウンスで一言入れるだけで解決することが多い。

個人としては、以下の簡単な行動がすぐ役立ちます。

- 譲る側:丁寧にしかし簡潔に「どうぞ」と声をかける。視線で合図を送ると安心感が出ます。

- 受ける側:遠慮せずに「ありがとうございます、座ります」と一言。これで場の緊張はほぼ解けます。

- 余裕がある人は「一歩前へ」→空間を作ってあげる。身体的サインは言葉より分かりやすい。

政策的・技術的な見通し

短中期では既存の啓発活動と小さな技術導入(LED表示・アナウンス改善)が有効。中長期では、混雑情報アプリや座席予約に近い機能(通勤ピーク時の「譲り合いファシリテーション」)が登場する可能性があります。心理的に言えば、「何をすべきか」が明確になることで過剰な遠慮は自然に減少します。

まとめ

「満員電車で席を譲り合いすぎて誰も座らない」珍事は、一見ユーモラスですが背景には文化的価値観と協調の失敗が横たわっています。解決には個人のちょっとした言葉かけ、駅や事業者によるわかりやすいサイン、そして社会全体での「スマートな譲り合い」ルール作りが有効です。大切なのは、譲ること自体を善行として消費するのではなく、相手のニーズを確認して合理的に行動すること。次に同じ光景に出くわしたら、冗談めかして「じゃあ、じゃんけんで決めます?」と言う代わりに、素直に「座ります」と一言。優しさは、そのまま行為として受け取ってもらって初めて完結します。

コメント