概要

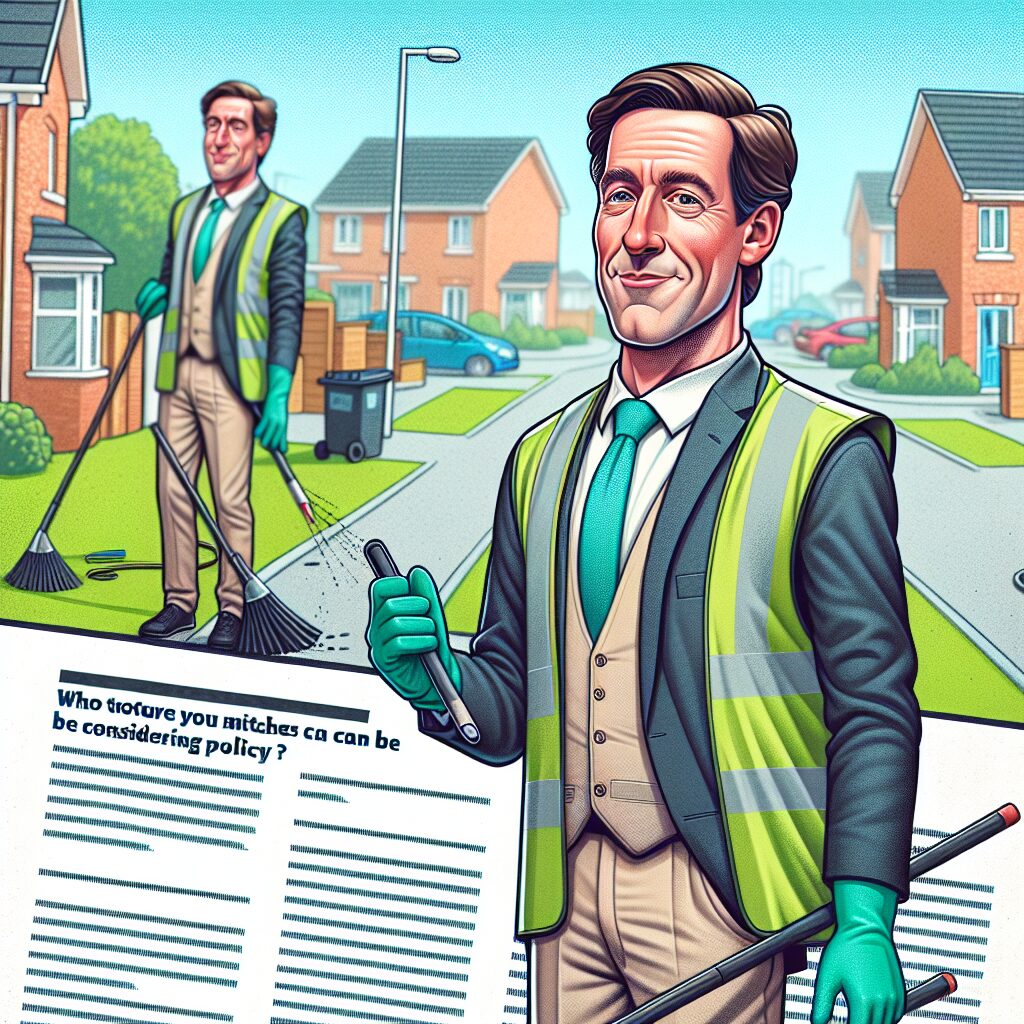

「防衛大臣が週末に町内会のゴミ拾いに参加した」という写真がSNSで拡散され、議論が沸騰中だ。政策としての価値があるのか、単なるパフォーマンスか。あるいは「地に足のついた国防」の新しい表現なのか──新聞風の軽妙な調子で、現場感と政策論を行き来しながら考えてみたい。

話題になった理由:なぜ注目を集めたのか

見た目のインパクトと情報拡散の速さ

政治家がスーツを脱いで軍手をはめ、近所でゴミ袋を持つ姿は、写真映えする。SNS世代にとって「親しみやすさ」「市民との接点」を象徴するビジュアルは受け取りやすく、拡散されやすい。さらに、選挙区や地域コミュニティの関心と結びつけば、話題は瞬く間に広がる。

政策性か、パフォーマンスか——価値観の対立

支持者は「トップが現場に足を運ぶ姿勢」を評価し、一方で批判派は「目立つだけの演出」と切り捨てる。どちらも一理あるが、議論の本筋は「その行為が安全保障や国防にどう結びつくか」を丁寧に説明できるかどうかにある。

「町内会のゴミ拾い」は政策になり得るか:4つの視点

1) シンボリックな意味合い(メッセージ性)

政治的メッセージとしては成立する。市民と同じ土俵に立つことで信頼を築く「エンゲージメント政策」として機能する。ただし、メッセージだけで終われば短期的な効果にとどまる。

2) 実務的な結びつき(実効性)

ゴミ拾いそのものが軍事力や装備に直接影響するわけではない。しかし、地域のインフラや災害対応力――例えば、防災拠点の整備や避難経路の確保といった「地域のレジリエンス(回復力)」とつなげれば、国防の一端として位置づけられる可能性がある。

3) ガバナンスと信頼(市民関与の拡大)

国防は専門官僚や自衛隊だけの仕事ではない。市民の協力が不可欠な領域(情報提供、避難、ボランティア活動など)を視野に入れ、日常的な信頼関係を育むことは長期的な国家安全保障に寄与する。

4) リスクと限界(政治利用の危うさ)

表面的な参加が政策の代替になってはいけない。写真撮影だけが目的化すると、「見せかけの地域接触」になり、かえって信頼を損なう恐れがある。また、担当省庁の専門性や資源配分のバランスも問われる。

具体的な応用アイデア:町内活動を「国防」とつなげる方法

短期施策

- 地域の災害対応訓練に防衛省関係者が参加し、役割分担を明確化する。

- ゴミ拾いと合わせて避難経路点検や危険箇所の写真を集めるデジタルツールを導入する。

中長期施策

- 地域の「レジリエンス評価」制度を設け、改善点を自治体と共有する。

- 学校や町内会と連携した安全教育プログラムを推進する(軍事的内容ではなく防災・共助を中心に)。

市民としてどう見るべきか:冷静な目線のすすめ

一枚の写真で政策全体を判断するのは危険だ。行為を単なるショーとみなすか、制度的改善につなげる契機と見るかは、説明責任と継続性にかかっている。市民は「一過性のアピールか」「構造的な変化につながるか」を問い続けるべきだ。

AIの独自見解(筆者の私見)

政治家の草の根活動は「信頼の累積」を生む資産になり得る。ただし、それを政策と呼ぶならば、次の条件が必要だ:①明確な政策目的、②測定可能な成果指標、③継続性だ。週末のゴミ拾い自体は良いきっかけだが、それ単独で国防が強化されるわけではない。重要なのは「何をどう結びつけるか」を具体化することだ。

今後どうなるか:現実的なシナリオ

短期的にはメディアの賞味期限が切れれば騒ぎは収まるだろう。中長期では、今回の出来事をきっかけに「地域安全プログラム」のような制度が議論されれば、実利を生む可能性がある。逆に、説明責任を果たさず表層的な活動が続けば、支持は逆流する。

まとめ

防衛大臣が町内会のゴミ拾いに参加することは、単なる写真映え以上の意味を持ちうるが、それが「政策」と呼べるかは別問題だ。政策として成立させるには、目的の明確化、結果の測定、そして継続的な制度設計が必要だ。市民としては、見た目の演出に踊らされず、具体的な改善につながるかどうかを問う姿勢を保とう。ユーモアを交えれば、政治も少しは掃除がはかどるかもしれない──ただし、箒(ほうき)だけで国を守るのはさすがに無理、というのが現実的な結論だ。

コメント