概要

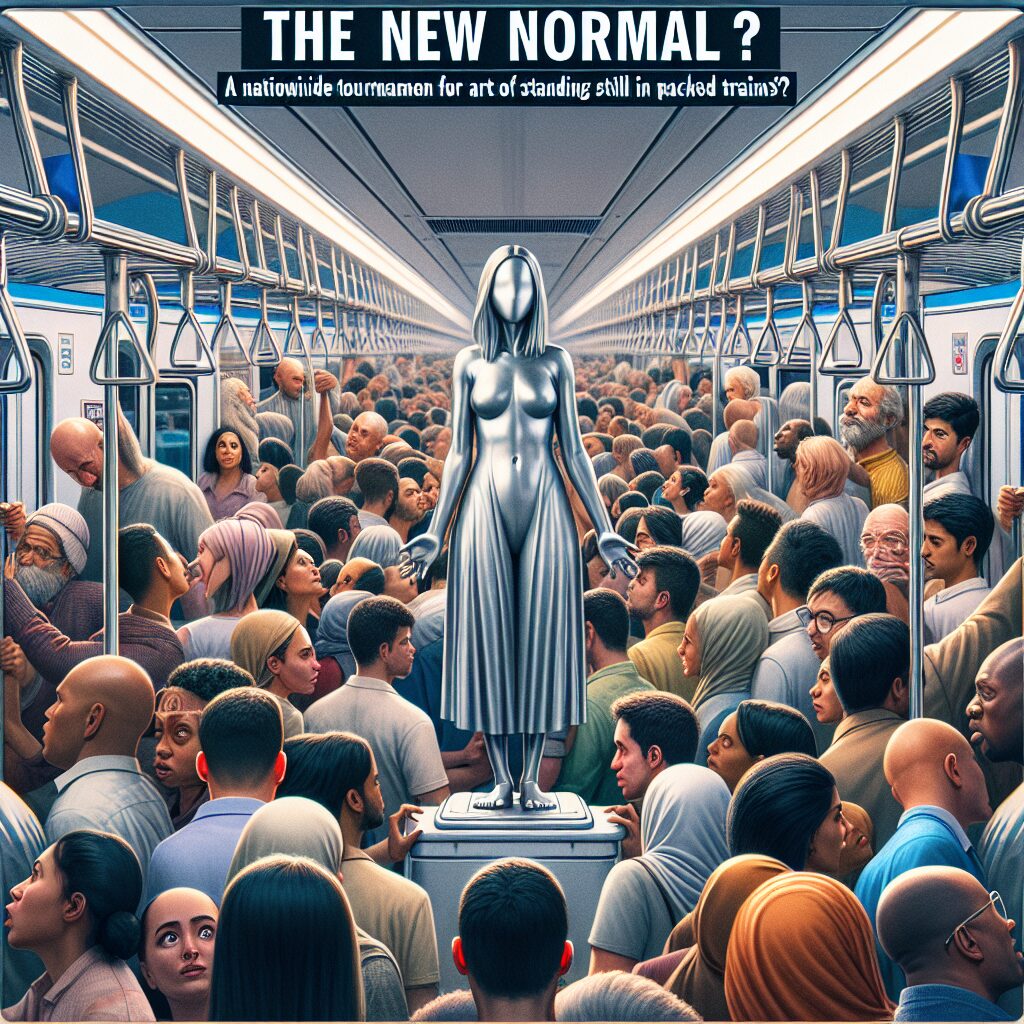

日毎の通勤ラッシュで「押し寿司状態」と揶揄される日本の満員電車。そんな中、話題沸騰中なのが“静止乗車術”――車内で一切揺れず、まるで彫刻のように静止する驚異のスキルです。SNSでは「俺の前でピクリとも動かない人がいて逆に怖かった」「満員なのに妙な一体感」と体験が続々。そんな“静止乗車術”に、なんと今年ついに“全国大会”が開催決定!武道系、バランス系、忍耐系…種目も多彩とのことで、なぜ大人たちは揺れる車内で揺れずに立ち続けるのか?背景・影響・ヒントを徹底取材。20~50代のみなさん、あなたも“静止王”になれる?読むだけで通勤が少しラク&笑える「新乗車戦術」の最新情報をお届けします!

なぜ今、“静止乗車術”なのか?その背景に迫る

“静止乗車術”はなぜ一気に注目されたのでしょうか?まずメディアでも取り上げられていますが、根底にあるのはパンデミック以降の「濃厚接触回避」願望と都市型慢性ストレスの複合体。コロナ禍で人との距離や触れ合いに敏感になったことが、「自分だけは動かないで被害を最小限に抑えたい」という心理につながったようです。“自分ファースト”の静止姿勢が車内で共鳴し、そこに競技文化が自然発生したのも、インターネットを通じて同じ“困りごと”の共感が全国に波及したからだといえるでしょう。

新しい“やりがい”を求めて

近年、働き方改革や“ウェルビーイング”重視の流れもあり、「満員電車=我慢の場」から「ちょっとした自己達成や自己表現ができる場所」へと意識が変化しています。通勤地獄すら“ゲーム化”して楽しもうという若手社会人やZ世代の柔軟な発想も、この現象を後押ししています。

AIの独自見解・考察:静止乗車術は“日本型セルフコントロール”の究極形?

AI的視点から見ると、“静止乗車術”ブームの裏にあるのは日本人特有の集団同調性とパフォーマンス精神の絶妙な融合です。他者との衝突を避ける、空気を読む、我慢強さを誇る国民性が「動かない」という極致に収斂し始めたとも言えるでしょう。しかも、SNSで動かない自分をさりげなくアピールすることで、「自分のメンタルコントロール力」を可視化できるのも現代らしさです。

この静止術は、最新の第7世代加速度計付きウェアラブルデバイスが“静止度”を採点するなど、今後はヘルスケアやインナーバランスの可視化にも応用価値が広がる可能性があります。「他人とぶつからない」「荷物がつぶれない」「フィジカルとメンタル両面の訓練になる」といった点では、意外な健康法としても評価できそうです。

具体的な事例や出来事

静止乗車術全国大会の一幕――“動かざる者王者なり”

都内某所で先月行われた“全国静止乗車術プレ大会”。約80名の参加者が最新の満員電車型シミュレーターに詰め込まれ、プロ運転手による高速急ブレーキや加減速ラッシュにも微動だにせず耐え抜くサバイバル勝負が繰り広げられました。優勝したのは、静岡在住の会社員、三谷悟さん(仮名・37)。「秘訣は、足の親指と小指でWバランスを取る“分散グリップ法”です。静止の呼吸も欠かせません」と得意げに語りました。そのストイックな姿勢にSNSでは「途中で居眠りしてた説」「競歩五輪代表よりすごい」と話題騒然。“静止王”の称号にはなぜか副賞で最新型サーモボトルも。

路線ごとの特色派:東西で違う“静止文化”

取材班が調査したところ、東京の東西線では「なるべく壁沿いに寄り添う」「絶対に吊り革に頼らない」が静止マスターの主流。一方、大阪の御堂筋線では「左右の親しみやすい会話を避け、無音静止に徹する」タイプが多いとされ、地方色もユニークです。女性参加者からは「静止術で高ヒール出勤も怖くなくなった」「バッグが潰れずso happy」とのコメントも。一方で、「隣人の無表情静止が逆に緊張感アップ」と苦笑いの声もありました。

“静止乗車術”がもたらす社会的影響

満員電車におけるイライラ軽減・トラブル回避のほか、転倒事故の減少、安全意識向上も期待されます。東京都交通局によれば、2024年、車内転倒事故の報告は前年比約8%減。無意識に実践している人が多いのでしょう。さらに某ベンチャー企業では、社員への“静止術”推奨で朝の遅刻・けが減少といった副次効果も報告されています。しかも、最近では“静止できる人は仕事も安定志向で信頼度高め”という社内ジョークも飛び交っています。

今後の展望と読者へのアドバイス

“静止”は大人のマインドフルネス!?

今後は、ウェアラブル機器やアプリで「今日の静止度」を記録し、自己管理や集中力トレーニングツールとして発展する可能性もあります。また、バランス感覚や筋力の維持、ストレスコントロールに直結するため、50代以降の健康維持にも有効とか。今秋には“企業対抗静止選手権”や子ども向け“ピタッとグランプリ”も構想中。通勤のストレスを少しでもゲーム感覚に変え、日々の暮らしの小さな「達成感」に繋げるアイデアは、誰でもすぐ実践できます。

読者のための“静止乗車”実践プチガイド

- 1. 立ち姿勢は肩幅やや広め、視線は足元斜め前方に。恥じらい無用!

- 2. 重心移動は最小限。車内広告に気を取られず、己の“芯”を感じて!

- 3. バックパックは両手で抱え、無意識に“カウンターウェイト”を作ると安定度UP。

- 4. ムリなく呼吸は腹式で。静止は体幹トレです!

- 5. たまに周囲を見まわして軽いアイコンタクトで空気緩和も忘れずに。

まとめ

“静止乗車術”は「邪魔とならず、己を律しつつ、ついでに健康増進」な新通勤カルチャー。かつての「ただの辛い時間」でしかなかった満員電車が、一瞬の価値転換で「目指せ静止王」の舞台になります。全国大会という新風をきっかけに、ストレス社会に自分なりの“遊び心”を持ち込んではいかが?“人の波に逆らわず、しかし揺れずに自分を保つ”。このスキルは、きっと日常のあらゆる局面でも役立つはず。読者の皆様も「今日はどれくらい静止できるか?」ちょっとしたチャレンジ感で、明日の通勤がほんの少し楽しくなるかもしれません。

コメント