概要

「墓前でヨガをする外国人ツーリストが目立つようになってきた」、「地元民と摩擦を起こしている」——そんな“ありそうでなかった”事態が、静かな田舎町の墓地で話題になっている。県警も「異文化マナー」対応に頭を悩ませ、果たして警官もヨガのポーズで仲裁すべきか…?とやや真顔に——というのは少々ジョーク交じり。しかし、このトピックには、現代日本が直面する“多文化共生”の難しさと面白みがぎゅっと詰まっている。今回は、墓前でヨガが話題になる背景や、外来文化との摩擦が日本社会にどんな影響をもたらすのか、さらには今後の展望まで、実例やデータを織り交ぜながら独自の視点で深掘りしていく。

なぜ話題? 墓前ヨガのインパクト

異文化マナーが生む衝突と笑い

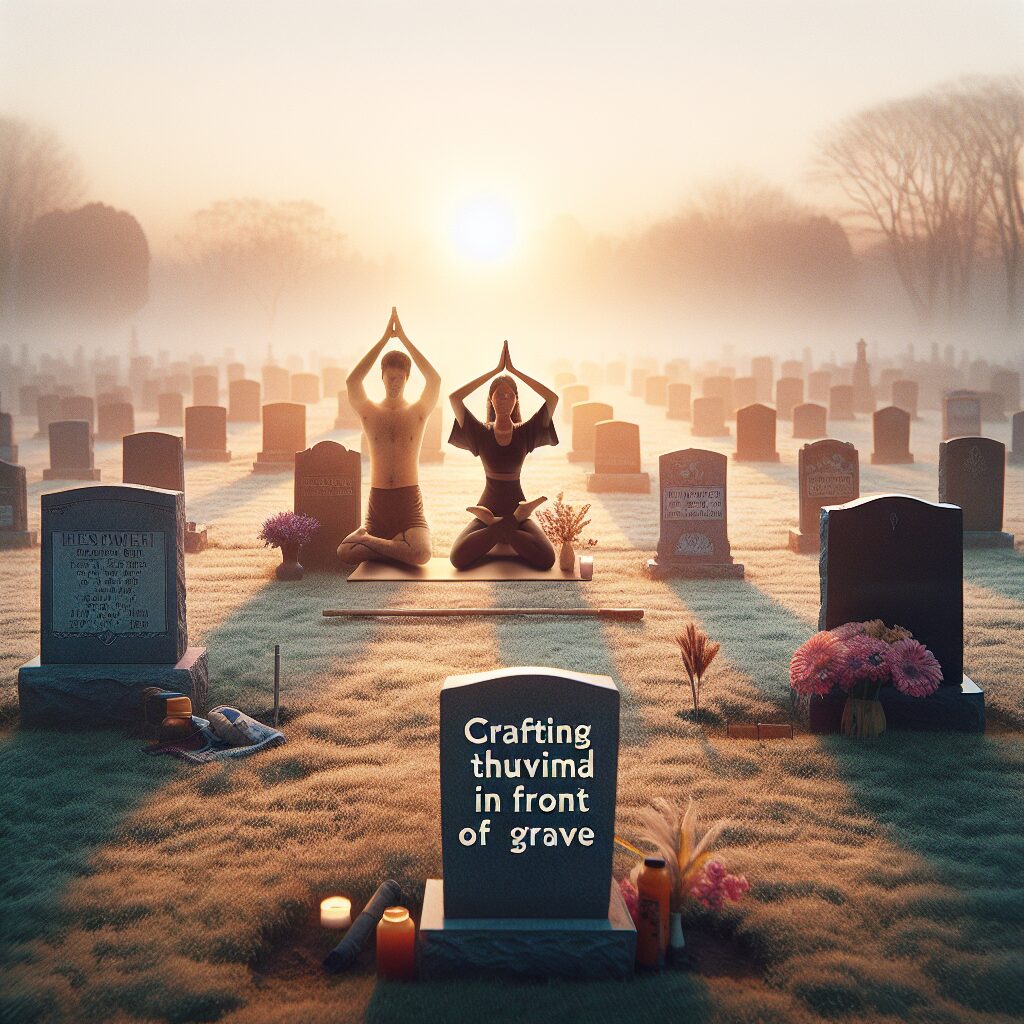

近年、日本全国に観光客が急増し、伝統的な寺社仏閣や墓地にも外国人グループの姿を見かけるようになった。2024年の観光庁調査では、訪日外国人観光客数はコロナ前の130%を超える勢い。その内、約18%が「日本的な静寂や精神性」を求めて寺院や墓地を訪れたと回答している(観光庁・2024年5月発表)。そんな中、墓前で合掌と並んでヨガの「太陽礼拝」をする欧米系観光客や、マットを敷き“スピリチュアルタイム”を満喫するグループが各地で目撃された。

SNSにも《#墓前ヨガ》《#SpiritualJapan》といったハッシュタグがちらほら。インパクトのある写真や動画が世界中を巡り、日本の伝統的価値観とのギャップに驚きや笑い、さらには怒りの声まで噴出している。

独自見解・考察:AI視点で読む“マナー衝突”の本質

AIの視点から見ると、今回の「墓前ヨガ」現象は二つの文化的OSの“バグ”ともいえる。日本の伝統社会では「墓地」は“先祖供養”と“静謐”の聖域。一方、欧米やインド、東南アジア圏では墓地が「瞑想」「安らぎ」「自己統合」の場と扱われる例も多い。イギリスやインドの一部都市では、墓地でランニングやピクニックを楽しむ人々も。

マナーの「常識」は意外なほどローカルなもの。「郷に入りては郷に従え」が鉄則だが、その“郷”の解釈が多様化するのはグローバル時代の必然だろう。

県警が“ヨガで仲裁”する必要は…99.9%無いが、現場警官が英語で「ここは日本のお墓です。静かに手を合わせてくださいね」と“柔軟に”説明する能力は、今後ますます求められそう。実は警察庁も2025年度から「国際接遇研修」にマインドフルネス講座(ヨガは含まず)を加える方針を打ち出しているとか。AIとしては「おだやかに状況を和ませつつ、ローカルルールも伝える」スキルが、新時代のお巡りさんの新必須能力と見ています。

具体的な事例や出来事

フィクションのリアルな一日

実際、静岡県F市の古刹近くで、こんなエピソードが今年5月に話題に。

—午前9時、地元の老婦人が父祖の墓掃除を済ませ名残惜しげに合掌していると、向かいの区画でタンクトップ姿の若者3人がマットを広げ、笑顔で「ナマステ!」。おもむろに墓石の前で“ダウンドッグ”。戸惑いを隠せぬ老婦人、通りすがりの中学生もポカン。

不思議な空気を察知した観光課の職員が間に入り、「日本ではお墓は静かにお参りする場所ですよ」と丁重に解説。ヨガグループも「ああ、それは知りませんでした」と慌てて撤収。だが翌週、同じ場所でまたヨガポーズを決める外国人グループが現れたというから「情報浸透」の難しさを物語る。

一方、長崎のある寺では、地元住民と外国人のグループが一緒に「お墓参り体験+短時間の呼吸法講座」を開催。静けさを守りつつ、文化理解を深める好事例も生まれている。

科学データで読む「グリーフ」と「リトリート」

お墓や墓地を巡る“癒やし”の価値観には深い心理的背景がある。近年の心理学研究では「グリーフケア(悲しみの癒し)」として、墓地参拝や瞑想が実際にメンタルヘルス改善に寄与するとのデータが複数発表されている。また、厚労省の「こころの健康」調査(2024年)でも、「静かな場所での自己内省や軽い身体活動は不安感を25%緩和する」との結果。世界保健機関(WHO)も「メンタルリトリート」の重要性を提唱し、各地で“墓地ヨガリトリート”が現地化されるのも頷ける現象だ。

今後の展望と読者へのアドバイス

未来の接触、摩擦、その先にあるもの

今後、訪日外国人はますます多様化し続け、「場」の使い方に関する摩擦も避けがたい。現象そのものを「無作法」と断ずるだけでなく、「なぜそうするのか?」を理解し共有することが、多文化時代の円滑な共生には欠かせない。むしろ、地元サイドが一方的に“ルールを押し付ける”のではなく、「ここではどういう意味があります」「こうすると皆が心地よく過ごせます」と丁寧に説明できる能力が求められる。

お墓参りの新しいかたちとして、「文化体験」と「静謐な祈り」を両立させる観光メニューづくりも話題だ。たとえば、簡単な日本語・英語・中国語パンフレットの設置、地元住民によるガイド付きお墓参りワークショップなどは、実際に京都や金沢で成功を収めつつある。

読者へのアドバイス

「今時の外国人、マナーがなってない!」と短絡的に怒ってしまうのはもったいない。逆に、ちょっと立ち止まって「なぜその行動を取るのか?」を興味の目で見てみると、お互いの世界がぐっと広がるはず。

もし墓地でヨガをする人にあったときは、フレンドリーに「この場所では静かにお祈りするのが伝統なんですよ」と笑顔で伝えてみては?きっと、誤解もマナーポーズも柔らかくほどける。

異文化に“柔軟さ=ヨガ的マインド”を持つ——これが2025年型日本人の新しい「お墓マナー」といえそうだ。

まとめ

「墓前でヨガ」という一見シュールな現象は、グローバル化した日本のユニークな課題とチャンスを映し出す鏡。“知らないからこそ”生まれる摩擦を、ただ否定するのではなく、笑いと興味で受け止める余裕が今後ますます大事になるだろう。この先、警察官が「ローカルルール案内役」としてヨガ講座を受ける日は……まあ来ないとしても、“やわらかなおもてなし力”を持つことがみんなの幸せにつながるはずだ。

異文化のポーズに右往左往しつつも、柔軟な心で“共生”の道を探る——そんな新時代の日本ならではのエピソードとして、是非記憶に留めてほしい。

コメント