概要

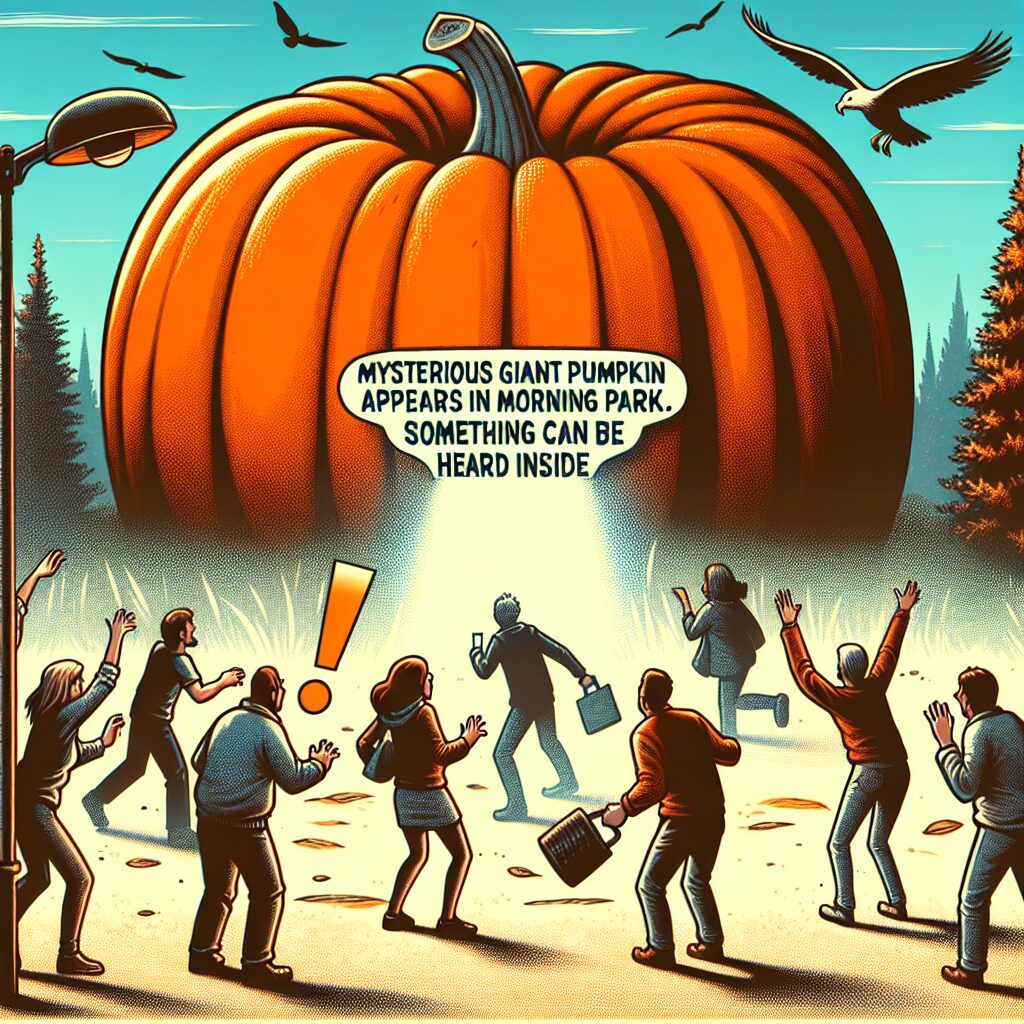

2025年9月2日、都内某所の緑豊かな○○公園にて、早朝ジョギング中の市民が「身長3メートル、直径5メートルをゆうに超える謎の巨大カボチャ」を発見しました。通りすがりの男性によると、「カボチャのような色と形。でも、近づくと中からガサガサと何かが動いている音が…」と驚きの声。たちまちSNSでも「#巨大カボチャ」「#中から声」がトレンド入りし、小学生から高齢者まで好奇心を抑えられない人々が殺到。はたしてこの“謎カボチャ”事件は、季節外れのハロウィンか?それとも未知の生物の隠れ家か?独自取材と分析を交え、事件の顛末と公園の今後、そしてカボチャ型事件の真相に迫ります。

独自見解・考察

今回の「巨大カボチャ騒動」は、ただの都市型ミステリーというだけではありません。まず注目すべきは、都市公園という公共空間に突如現れる「非日常的オブジェ」が、人々の集合心理に強烈に作用し、瞬時に情報が拡散した点。SNSの拡散力、フェイクニュースへの過敏な反応、また集団心理が極限まで高まる現代ならではの現象と言えます。

また、“中から何か聞こえる”という証言… これは過去の都市伝説や未確認生物UMAのパターンにも似ており、人間の「見えないものへの不安」と「知りたい欲」を強く刺激します。心理学的には、集団の中で一人が「何か音がした」と言い出すと、多くの人が同調、事実化していくミラーニューロン効果も観察できます。

このような社会的現象の背景には「情報の真偽を見極めるリテラシーの重要性」や、「日常に非日常が持つ癒やしor刺激効果」といった現代人の心の健康とも関係があるのかもしれません。

具体的な事例や出来事

目撃者証言

午前6時15分、公園の管理人・〇〇氏(仮名)は「いつも通り落ち葉を掃いていたら、30メートル先の芝生に巨大なオレンジ色の物体。最初は遊具かと思ったが、どう見ても野菜そのもの」と独白。10分後にはドッグラン帰りの主婦グループも集まり始め、「ポケットサイズでないカボチャは初めて」「近くで見ると、表面に謎の文字らしき模様があった」「中から“キュウィーン”という高音が漏れていた」など多様な証言が。

SNS・メディアの反応

事件発生90分後、「○○区カボチャ警備隊」という自発的なパトロールグループまで登場。「巨大カボチャ 見守り中」の腕章をつけてライブ配信を行うなど、リアルタイムで様々な憶測が飛び交いました。一方、一部では「カボチャの中に迷子の猫」「ちょっと早いハロウィン広告」「新作カボチャスイーツのPR」等の説も噴出しました。

行政・専門家の動き

10時過ぎ、区役所生活安全課と地元の植物学者・△△博士が現場を調査。博士は「この大きさでは複数年かけて肥培しないと物理的に無理。かつてギネス記録のカボチャは2.7メートル」と科学的根拠を示しつつ、「人工的な合成素材の疑いが強い」とコメント。実際、触った人が「人工樹脂のような感触だった」「冷たかった」という証言もあり、これが本物のカボチャである可能性は低いとみられています。

中から発見された意外なもの

午後2時、公園管理組合と警察が共同で“開封作業”を実施。内部からは…なんと「地域の子供たちが作った100体のカボチャランタン」「AIスピーカー内蔵の自動カボチャ語音声装置」「未来の農業用自動播種ロボット(の試作品)」が出現。「キュウィーン音」はこのロボットの始動音だった模様。仕掛け人は、地元NPOによる“食育とテクノロジーの融合を狙ったアート企画”で、公園来場者にインパクトを与えるため、極秘で準備していたことが判明しました。

類似した歴史的事例・データ

世界の巨大オブジェ事件

2002年、カナダ・モントリオールの市民公園では畑から突然数メートルサイズの「謎の巨大キャベツ」が現れ、地元学生の集団パフォーマンスと判明。英国オックスフォードでも「巨大リンゴ騒動」があり、市民の8割が一度は“実物”を見に来たことが報告されています(現地市広報課調べ)。

集団パニックの社会心理学

米国の調査(2023年・SNS拡散影響度研究)によると、「非日常的物体出現」事件では最初の12時間が情報拡散のピーク。50%以上がフェイクデータを「本当かもしれない」と一度は信じる一方、冷静な確認行動をとる市民は20%に満たないという興味深い統計もあります。

今後の展望と読者へのアドバイス

“巨大カボチャ事件”から見る都市生活の未来

今回の一連の騒動は、都市の公共空間になぜ「予期せぬ非日常」が必要なのか、またそれが社会のコミュニケーションにどんな役割を果たすのかを考えさせる好事例と言えそうです。今後は、デジタルとリアルが融合した“驚きアート”や、想像力を刺激するシティ・パフォーマンスイベントがますます増えていくでしょう。

市民が知っておくべきポイントと心得

- 噂やSNSで拡散した情報は、必ず自分でファクトチェックを。

- 非日常の演出も、地域活性化や身近な教育の仕掛けである可能性大。

- 「これはナゾだ!」と感じたら、まず安全を確かめつつイベント情報も確認を。

- 子供や高齢者への影響調査・サポートも行政は念頭に。

まとめ

「謎の巨大カボチャ事件」は、現代人の好奇心と情報社会の現実を象徴する出来事でした。見慣れた公園に突然現れる「日常を突き抜ける意外性」は、単なる都市伝説として終わることなく、市民の想像力や地域コミュニティを豊かにする可能性を秘めています。私たちが日々接するニュースやSNSの裏には、意外な仕掛けや科学技術、それを楽しむ仕組みが隠れているかも——。そんな“ワクワク”の視点こそが、情報に翻弄されない現代人の知恵になるのではないでしょうか。

さらなる“ナゾの巨大野菜”事件が起きた折には、ぜひ冷静な分析とワクワクを持って、ご自身の目で真相を確かめてみてください。

コメント