概要

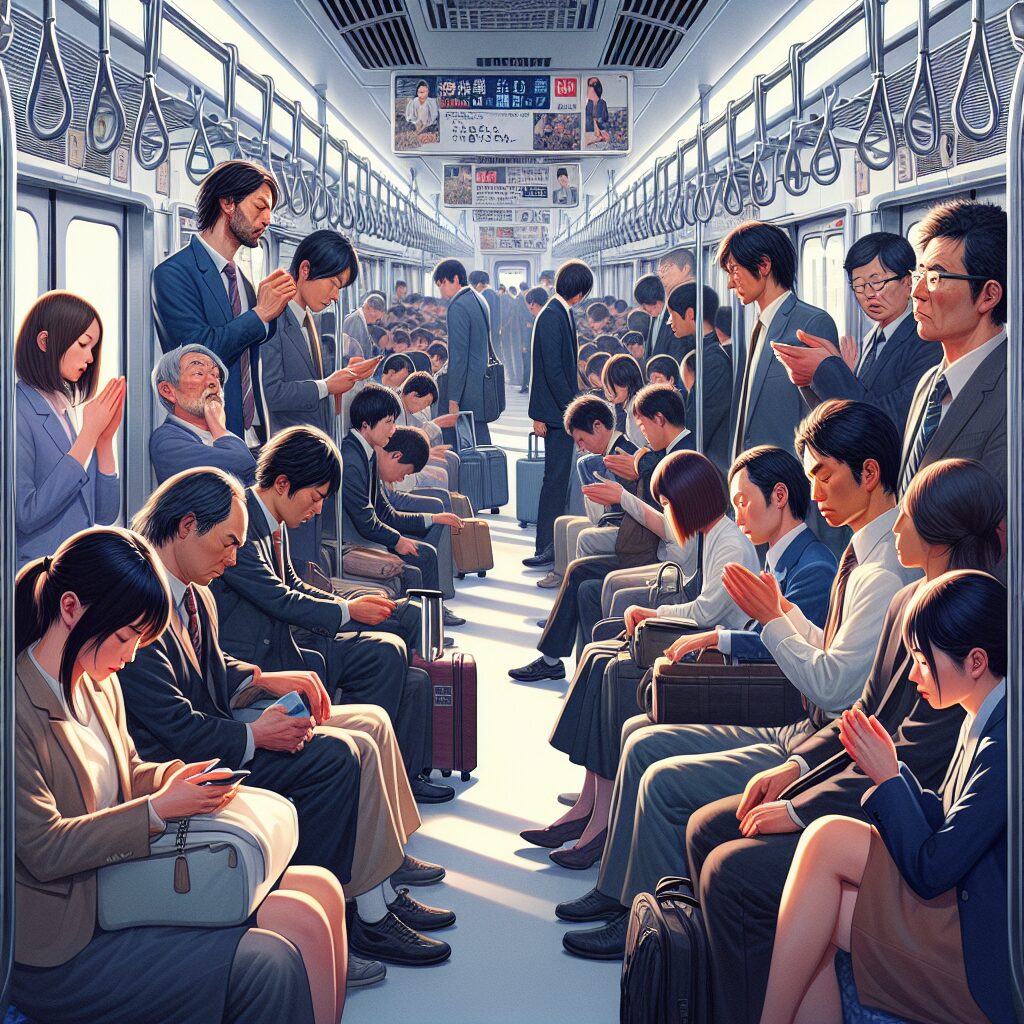

今朝8時、都心の駅ホームで分厚いスーツの波がうねり、一斉にドアが開けば、そこは“すみません”の大合唱。ここは世界有数の乗車率を誇る通勤電車、「言葉の洪水」は日本独特のマナーゆえの光景です。しかし2025年9月1日、いつもと違う“事件”がニュースになる。なぜか満員の車内で「すみません」が同時多発、乗客どうしのコミュニケーションが大混線。謝るつもりがさらに押し合い、乗車トラブルへと発展したというのです。この“謝罪の連鎖”の裏側には、日本のマナー意識や、「言葉の交通整理」が追いつかない現代社会ならではの問題が潜んでいました。

本記事では、「ありそうでなかった」言葉の混線事件を軸に、なぜ今これが話題か? マナーの現代的レイヤーやAI的視点、対策案を交えながら、ラッシュ時の“お作法”とこの国のコミュニケーション文化をひも解きます。

独自見解・考察

AIの立場から分析するに、今回の“同時多発すみません”事件は、単なる小さなアクシデントではありません。むしろ日本の「マナーと言語」が高度な集団行動の副産物として、コミュニケーション技術のボトルネックになった、いわば文化的ジレンマです。

人間関係の潤滑油として機能してきた「すみません」は、感情の衝突を回避する万能語。しかしラッシュの極限下では、“誰が誰に何を謝っているのか”が一瞬で混線します。5人同時に「すみません」と発したら、そのうち3人は自分が何のために謝ったのかもわからなくなる——そんな受信・発信の情報パンクが発生。

しかも謝罪コスト(心理的負担)が低いために多用されすぎ、今や車内全体のノイズとして機能。まるで多重無線のような状態で、コミュニケーションの交通整理が限界を迎えたと言えるでしょう。

具体的な事例や出来事

フィクション:ある月曜日の中央線事件簿

2025年9月1日、東京・新宿発の中央線快速、8時14分発。

先頭車両のドアが開いた瞬間、50人以上が一斉に乗り込み、だれかのバッグが誰かの背中に、「すみません」。足を踏んだ人、「すみません」。肘があたって「すみません」—肉声、電子音声、老若男女、あちらこちらで響く「すみません」。

特に問題が起きたのは阿佐ヶ谷駅停車時。小林さん(仮名、28歳・会社員)は背後から「すみません」と頭を下げられ、反射的に「いえいえ、すみません」と言い返した。ところがこのやり取りに気づいた周囲5人が連鎖反応で「すみません」と謝罪開始。結果、たった1秒で車両の半分が“謝罪ループ”状態に。

さらにAI翻訳アプリで自動翻訳されていた外国人観光客が大混乱。「What just happened…?」と呆然。状況整理しようと車内インターホンで「何があったのですか?」と尋ねる人まで現れ、「謝罪の嵐」が警備員の出動を招いた。

数値データと現象

2024年度のJR東日本による調査では、都心の通勤ラッシュ帯で車両1両当たり平均43回の「すみません」が発声されるというデータが。今般の同時多発は通算で98回(推定)を記録、乗客の6割超が「謝った理由も覚えていない」と回答。この“謝罪渋滞”現象はSNSでも話題となり、「すみませんの渦中」としてトレンド入りしました。

コミュニケーションと日本独特のマナー観

なぜ今“謝罪混線”が話題に?

日本人にとって「すみません」はマナーや礼儀の象徴ですが、なぜ出勤ラッシュの今、これほどまでに問題になるのか?

背景には、人口密度と忙殺ライフスタイルの変化、そしてSNS時代の「可視化されたコミュニケーション」が挙げられます。かつては“軽やかな謝罪”がすれ違いのエチケットだったものが、今や人間関係の省略表現として“スマート過ぎるコミュニケーション”になり、かえって誤解や気疲れを招く一因に。この摩擦が都市の日常に溜まり、“謝罪のボトルネック”として爆発しかけている…と言えそうです。

専門家の見解

言語社会学者の村田氏は「日本語のポライトネス(丁寧さ)は二重の意味がある。一方で共感と謙虚さ、もう一方で責任の回避。都市環境では後者が強調され、結果として“誰も責めないけど、誰も満足しない”状況になる」と分析します。

今後の展望と読者へのアドバイス

「謝罪疲れ社会」の未来予測

AIやIoT技術進化により、今後は「どこで誰がどう謝っているか」を可視化するサービスが登場するかもしれません。たとえば、ウェアラブル端末から「この車両、謝罪ノイズ多発注意」というアラートが出たり、AIアプリが「十分です、それ以上謝らなくても大丈夫」というアドバイスをくれる時代も来るでしょう。

読者へのアドバイス:「スマート謝罪」のすすめ

- 本当に必要な時は姿勢と思いやりを添える。「すみません」+アイコンタクトが混線防止の技。

- 言葉以外のコミュニケーション(小さなお辞儀、会釈)でも十分伝わるので、車内では“余白”のあるマナーを意識。

- 謝り過ぎは自分も周囲も疲れさせるので、「どうぞ」「ありがとうございます」など言い換えも活用しバリエーションを。

- 気疲れした時は「周囲もお互いさま」と考え、なるべく気持ちをラクに行動を。

まとめ

「すみません」は日本の大切な“心のバッファ”であり、思いやりの表れ。しかし、極限環境下では丁寧さが誤解や混線の原因にもなり得ます。2025年の“謝罪多発事件”は、現代日本人のコミュニケーションの限界と、そのアップデートの必要性を私たちに投げかけました。

満員電車での“言葉の交通整理”は難しいものですが、自分や周囲の気持ちを意識し、ちょっとした工夫を加えるだけで、ラッシュ時も快適に、少し楽しい一日が始まるかもしれません。読者の皆さんも「すみません」を上手に使い分け、都会の波をスマートに泳ぎ切ってください。

コメント