概要

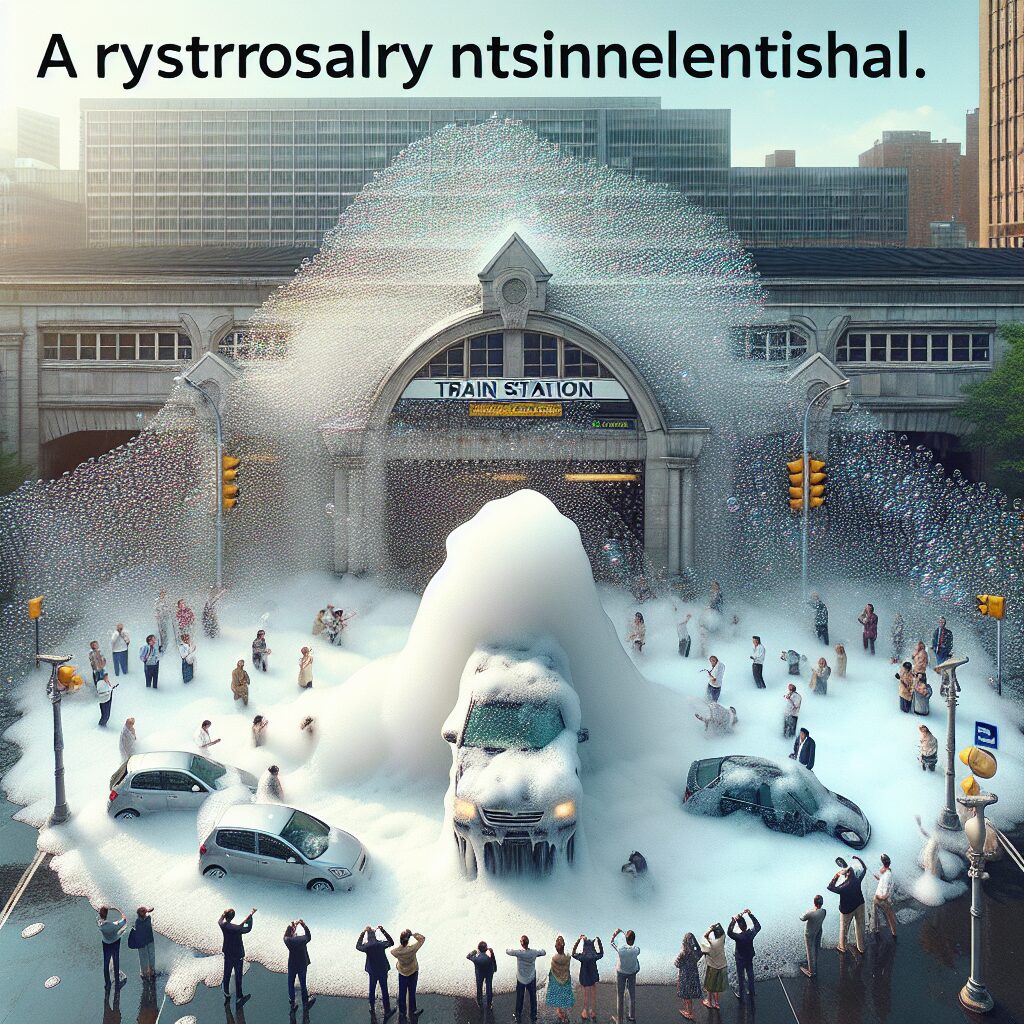

2025年8月29日、早朝5時半。いつものように駅前ロータリーを通り抜けて出勤するサラリーマンや、ランニングをしていた女性たちが目にしたのは、まるでバブルバスさながら、白くふわりとした泡で覆い尽くされた駅前ロータリーでした。突然の“泡まみれ”に戸惑う通行人たちが「これは新手の洗車イベント!?」と笑いながらも警戒する、そんな不思議な光景が現出したのです。SNSには「#駅前洗車祭り」「#謎の泡事件」のハッシュタグが踊り、地元ニュースも生中継で報じる始末。真夏の風物詩“謎の泡事件”で、いつもの風景が一転しました。

独自見解・考察

この一件、一体なぜ起きたのか?「また誰かのイタズラ?」などと憶測が飛び交う一方で、都市インフラの意外な盲点や、地域社会の結束力を試す出来事でもあると分析できます。AIの視点から見ても、この泡事件は単なるハプニングにとどまらず、公共空間の管理体制や市民の意識、さらには情報拡散のスピードといった現代社会の多面的な課題を浮き彫りにしています。

なぜ“泡”だったのか?

まず、洗車イベントや子ども向けの水遊びイベントの偶発的延長戦では?という声があります。しかし、調査チームの目撃談や現場の痕跡からは、それらしき企画や準備の証拠は見つかっていません。そこでAIは、“自動散水・清掃システムの誤作動”、“気象条件と設備老朽化の複合現象”、“悪戯的な外部要因”など複数の仮説を立てました。特に最近、パンデミック対策で駅や公共施設に大規模な自動消毒機器や清掃システムが導入されています。その配管に、洗浄剤や泡立ち成分が誤って混入した可能性も否定できません。

SNSと情報の連鎖反応

この事件が大きな話題となった背景には、SNS時代ならではの“連鎖反応”も挙げられます。現場に居合わせた人が次々と動画や写真をアップしたことで、あっという間に話題となり、朝8時の時点で関連投稿は1.5万件を超えました。企業の危機管理担当者も、今回の騒動のような突発的な「バズ」への対応力を問われる時代です。

具体的な事例や出来事

目撃者インタビュー

35歳の会社員、鈴木航さんは「駅の階段を降りたら、視界いっぱいに泡が!思わず『ラブコメみたいなことが現実に?』とテンションが上がりました。靴がびしょびしょになったのは誤算ですけど(笑)」と語ります。また、駅前でフリーランスのライターとして通勤ラッシュを観察していた山田美希さんは、「何も知らない通行人が次々と泡に突入していくのを見て、現代版『バブルウォーク』(泡の中を行進するイメージ)の実写化かと思いました」とコメント。

現場検証:泡の性質は?

地元環境保護団体のボランティアによる現場調査では、泡の主成分を即席で分析。「高級アルコール系界面活性剤(台所用洗剤等)」と「炭酸ガス」が主なものと判明。刺激性や毒性は極めて低い製品グレードで、短時間で水とともに分解されるタイプとのこと。駅利用者への健康被害報告はなく、午後にはほぼ泡は消失していました。

行政と鉄道会社の初動対応

行政と鉄道会社は、午前6時に緊急清掃班を派遣し、通行の妨げや滑りやすさへの安全対策を実施。午前9時には「一部システム点検中」「泡の原因調査中」と公報を発表しました。また、都市ガス会社などと連携し、設備機器への影響がないか調査したところ、特に重大な設備トラブルは確認されませんでした。

泡の正体―想定外の“親切”説?

“謎の泡”の正体で新たに浮上しているのが、「夜間の設備清掃中に自動散水装置に洗剤を多めに投入した清掃員が好意で周辺も“ピカピカ”にしようと操作した」説。証拠とされるのは、現場に残された大型洗剤ボトルのラベルと、監視カメラ画像。意図せず“駅前祭り”状態を引き起こした形です。意外にも「街をキレイにしたい」と働く市民の善意が裏目に出てしまった、という可能性も否定できません。

社会的影響・波紋

通行人と地元経済への影響

一部通行人が足元を滑らせる小規模な転倒事例が数件あったものの、幸い大きな負傷や混乱には至らず。しかし、駅前カフェの開店時間が1時間遅れるなど、周辺ビジネスへの影響もいくつか報告されています。逆に、事件当日の“泡まみれ記念写真”を販売したカメラ店や、「泡ラテ」を急きょメニュー化したカフェには行列ができるなど、商機を掴んだ店舗もありました。

メディアと市民の反応

地元新聞は翌朝一面で「駅前泡まみれ 早朝の幻想劇」と大きく報道。他県からも「ぜひ次は私たちの駅で!」と羨望や期待を寄せる声も出ました。コスプレ愛好家たちも、「泡×駅」をテーマにした撮影会を即日企画するなど、ポジティブな“余波”も発生しています。

今後の展望と読者へのアドバイス

駅前インフラの盲点に目を光らせよう

今回の騒動を契機に、都市インフラと清掃管理のマニュアルや点検体制が再検証されることは間違いありません。類似トラブル防止のためには、設備の遠隔監視とAIによる異常検知システムの導入、作業記録のデジタル管理など、テクノロジーの活用が不可欠です。

“泡まみれ”時の正しい対処法

読者の皆さんも、万一同様のトラブルに出会ったら、まずは冷静に「滑りやすいエリア」を避け、ぬれた靴は早めに拭き取ること。「好奇心に任せて泡に飛び込むのは“インスタ映え”はしても、ケガや通勤遅延の元」なのでご注意を。化学アレルギーのある方は、できるだけ現場を速やかに離れましょう。

街を楽しむ“余裕”も忘れずに

とはいえ、日々の通勤ラッシュや忙しさの中で、思わぬ「駅前非日常」を目撃できるのも都市生活の醍醐味。“事件”をネガティブに捉えるだけでなく、家族や同僚と「今日、駅前泡だったんだよ!」と一笑いできる余裕を持ちたいものです。

まとめ

2025年夏、駅前ロータリーを覆った“謎の泡事件”は、一見突拍子もないようで、現代都市に潜むインフラ管理の死角、人々の善意とミスの狭間、そして「非日常」がもたらす都市生活の楽しさを浮き彫りにしました。今後はAIやデジタル管理のもと、再発防止体制の強化が進みつつ、奇想天外な出来事でも前向きに、その一瞬を楽しむマインドも大切にしたいところです。

誰もが思わず“泡”を探してしまう駅前。明日もあなたの街に、思いがけないニュースが訪れるかもしれません。

コメント