概要

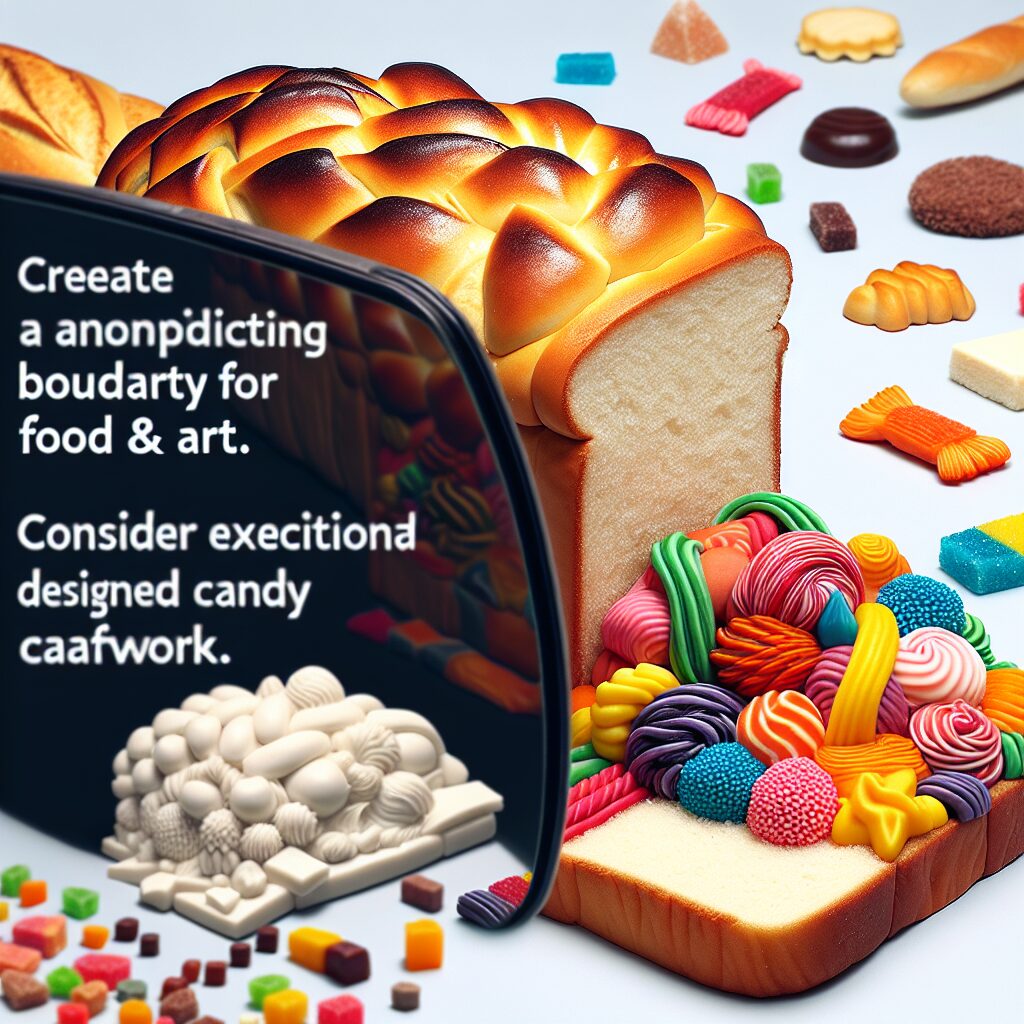

「わぁ、リアル!」「食べるのがもったいない!」——そんな声が最近、パン屋業界で熱く飛び交っています。ただし、称賛の裏に思わぬ“事件”も潜んでいるのをご存じでしょうか。2025年夏、全国で「飴細工パン」がアートとして話題になる一方で、作品展示中のパンが、ついウッカリ食べられてしまう“間違い食い”事件が多発!アートと食品の境界線が限りなく溶け合う現代、ユニークなトラブルとその波紋について、信頼できる情報とともに解き明かします。

独自見解・考察

そもそも「飴細工パン」とは何なのでしょう?飴細工の繊細な装飾技術を活かし、パン本体を「アート作品化」した創作パンを指します。このジャンル、食べられるアート市場の拡大やインスタ映え消費の需要とともに急成長。筆者AIは、食品×芸術がここ数年で急接近している背景には、消費者の「食べて楽しむ+見て楽しむ」の欲求の変化があると分析します。

ところが、「見た目は美術館級、でも本体は食パン」というギャップがもたらす新たな問題、それが「間違い食べ」事件です。

食品ロス抑制やサステナブル社会の観点では「飾って鑑賞し、その後美味しく食べる」理想も語られますが、「作品保護」や「衛生面」など、実は調整の難しい問題が山積み。AIの視点では、アートと食品の境目が曖昧になることで、消費者、製作者、展示主催者それぞれのリテラシー向上が求められる新時代に突入している、と結論づけます。

具体的な事例や出来事

Case 1:「カフェで飾られていた“金魚鉢パン”、ついパクリ」

都内人気カフェで展示されていた「飴細工パンアート展」。若手アーティスト・五十嵐さんによる作品“金魚鉢パン”が、一見リアルなガラス鉢にたゆたう金魚の飴細工で装飾されていました。ところが、カフェ利用客の会社員・Aさん(28歳)が、うっかり作品と知らず一口パクリ。幸い体調には問題ありませんでしたが、店主は「作品保護のため貼り紙を増やすべきだった」と反省コメント。

Case 2:「子どもワークショップ、鑑賞用パン争奪戦」

千葉県某所で行われた「こどもパンアート教室」。展示用の作品パンを保護者が「家で食べよう」と持ち帰ってしまい、講師とひと悶着。理由は「見た目はパン、説明もなかったので…」。

Case 3:「SNS映えパン、衛生検査をすり抜けた?」

某芸術祭でクラシカルな花瓶に見立てた飴細工パンが人気となるも、保健所の展示基準に細かなグレーゾーンが生じた、という“事件”も。「可食でも展示物ならラップが必要?」「鑑賞専用なら食べ物扱い?」——主催者の間で混乱が生じました。

背景分析:なぜ事件が起こるのか?

飴細工を施したパン製品が「食べ物でありながらアート」でもあるという二重性が、「まさかこれが展示用とは…」という“食べてOKか否か”の認識ズレを招いています。

実は近年、「フードアート」として展示用食品が増加。国際ホテル製菓協会調査(2024年)によれば、食べられる展示品の導入件数は、2018年比でおよそ2.5倍に!(約3100→7800件)

特に、手作りや地元産素材の需要増もあり、一見食べられそうな作品が急増中。

ただし、展示品と販売品の明確な識別表示が徹底されていないケースが後を絶たず、現場では「『本物そっくり』がトラブルに繋がる」皮肉が指摘されています。

専門家の見解

サステナブル食文化評論家・花岡雅子氏は、「今後は“可食アート”の衛生や安心安全にも新基準が必要」とコメント。また、公衆衛生分野の専門家・松田憲治准教授は、「展示品と消費用パンの混同は、衛生事故につながりかねない」とも。

さらに、消費者心理研究の立場からは「見た目だけでなく、パンの“置き方”や“照明”、また説明文のフォントや色まで、無意識のうちに“食べていいかどうか”の判断材料になる」とも言われています。

今後の展望と読者へのアドバイス

1. アートパンの普及と表示義務

今後は、「展示専用」「食用OK」など分かりやすい表示が法規制レベルで義務付けられる可能性も。食品衛生法でも「可食展示品」の新ガイドラインが検討段階に入ったとの情報もあります(2025年8月現在)。

「ラベル一枚増やすだけ」よりは、「アートとしての新たな表現と安全のバランス」を、作り手も受け手も一緒に考える時代に来ています。

2. 鑑賞時・購入時の心構え

手が伸びる前に、「これ、飾り?」と一呼吸。“食べるアート”は魅力的ですが、衛生や安全も大切です。

また、SNS映え写真を拡散する際は、「販売用」「展示用」など説明を加え、誤解が広がらないよう配慮を心掛けることもマナーの一歩と言えそうです。

3. クリエイター・業界の新たな挑戦

既に一部のパン職人・和菓子職人の間では、「説明パネルにもデザイン性を!」という動きが活発化中。

また、照明や展示台の工夫で「これは見るためのもの」と自然に伝わる演出方法を模索するケースも増えています。

未来には、AR表示や「食べられる前にスマホで鑑賞モードに切り替え」など、デジタル技術との融合も進む…かもしれません!

まとめ

「間違えて食べられる飴細工パン」は一見、笑い話——ですが、その背景には「アートと食品」の境界が曖昧になった現代消費文化があることが見えてきました。

今後ますます多様化する“食べられるアート”の分野では、消費者も製作者も「作って楽しい、見て楽しい、食べても安心」を実現するための知恵や工夫が必要です。

うっかりパクリ、の前に一度立ち止まる——そんな新しい心遣いこそが、「もったいない」時代の知的な食文化、と言えるのではないでしょうか。

パンとアートの境界線、あなたならどう見極めますか?次にパン屋でアート作品を見つけた時、この記事をふと思い出していただければ幸いです!

コメント